このシリーズの記事一覧:

- 真の「生産性向上」と業務プロセス再構築、そして人の重要性海外先進事例に学ぶデジタル変革実現の鍵とは? ~ウェビナー

- RPAの要諦と次なるデジタル変革への挑戦 ~ウェビナー

- 「アンバンドル」から「社会構造変革」へ:日本におけるフィンテックの将来的可能性 ~ウェビナー

- 来たる“創造的破壊”の波に向けた、保険ビジネスのあり方とは ~ウェビナー

- デジタルウェルスマネジメントがもたらすアドバイスモデルの転換 _真の顧客本位の実現に向けて ~ウェビナー

- コーポレート領域でのデジタル技術導入による変革効果の限界と打開策–RegTechを中心とした効果創出の仕組みづくり ~ウェビナー

- HUMAN + MACHINE:ビジネス変革における第3の波に日本企業はどう立ち向かうべきか ~ウェビナー

- ブロックチェーンは金融ビジネスをどう変えるか、何が可能になるのか~ウェビナー

- デジタル変革のあるべき姿 – 伊予銀行様DHDバンクを例に ~ウェビナー

- デジタル変革の鍵を握るCloud活用をどう進めるべきか – 金融業界における成功の要因 ~ウェビナー

- 真の顧客起点型ビジネスモデルの追求 –2つの主導権争いと鍵となるテクノロジーの展望~ウェビナー

- デジタルトランスフォーメーション(DX)における人材活用・リスキルの進め方とは~ウェビナー

- 顧客を知り、顧客に応え、顧客と共に育てるビジネス ー 2019年消費者動向調査を踏まえて ~ウェビナー

- Beyond RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第1回 RPAの特性と活用推進の鍵 ~ウェビナー

- BEYOND RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第2回 求められる次の一手と2つの方向性

- 第1回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー

- 第2回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー

- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第1回 Bank4.0時代の到来と国内金融機関への影響~ウェビナー

- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第2回 Bank4.0時代の“銀行”と実現に向けた鍵~ウェビナー

- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第1回 金融機関に求められる新たなビジネスデザイン~ウェビナー

- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第2回 新たなデザインとの向き合い方

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第1回ディスラプションの進行と金融業界の現状~ウェビナー

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第2回 変革へのロードマップ(1)オペレーティングモデル・シフト~ウェビナー

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第3回 変革のロードマップ(2)リソース・シフトとワーク・シフト

- 守るテストと攻めるテスト:第1回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状

- 守るテストと攻めるテスト:第2回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状~“攻めるテスト”の要諦

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ _これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 :第1回 新たな市場環境とアウトソーシングのかたち

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ - これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 第2回 ― BPSのメリットと活用事例

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第1回 COVID-19のインパクトと『ニューノーマル』のかたち

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第2回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 銀行業界

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 第3回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト〜証券・保険業界

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第1回 異業種連携の最新動向と金融サービスのポテンシャル

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第2回 異業種による金融参入事例〜MarCoPayの実現に向けた日本郵船の取り組み

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第3回 異業種による金融参入・連携における成功実現の要諦

- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第1回 EFMAアワード受賞企業と保険イノベーションのトレンド

- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第2回 保険会社が取るべき次なる一歩

- 筋肉質な経営体質に転換するための、聖域なきコスト削減 – リバウンドしない仕組みづくりとカルチャー変革

- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第1回

- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第2回

- 顧客体験を軸にしたビジネス変革 ~他業界に学ぶ顧客体験の追求と成長へのチャレンジ~

- 2021年の金融業界の展望 – 「ニューノーマル」を実現するために金融機関には何が求められるのか

- 「2025年の崖」を乗り越えるモダナイゼーションの現実的な施策とは その4 ~アクセンチュアの謎、なぜレガシーモダナイゼーションで選ばれるのか?

- データドリブン保険経営の要諦〜大同生命におけるビジネス・アナリティクス・クリエイティブ三位一体改革〜

- Capital Markets 2025 – 証券ビジネスの再創造に向けて

- Technology Vision 2021から読み解く日本の金融機関への示唆

- 日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」は何を目指しているのか - 横田頭取・永吉副頭取をお迎えして

- 保険イノベーションの最新潮流~ Efma受賞イノベーションから見た最新事例と保険DXの将来像~

- 「パーパス起点」で金融機関はどう変わるのか ~ “Business of Experience(BX)”実現に向けた具体的な変革ポイント

- アウトソーシングの新潮流と人材戦略について

- 「事故のない世界」を目指して。イーデザイン損保の新たな自動車保険「&e アンディー」からパーパス起点の変革の意義を紐解く

- 2022年、金融機関の持続的成長には何が必要なのか。銀行・証券・保険の各業界のトレンドと展望を総括

- 銀行業界を牽引するグローバル大手銀行の戦略から、日本の金融機関への示唆を読み解く

- 岐路に立つ金融機関系システムは、10年後を見据えてどのように変わるべきなのか

- 金融機関のグローバル展開パターンを分析し、成功の要諦とシナジーの生み方を読み解く

- COVID19とは何だったのか。これまでの総括とこれからの予測、そして日本の金融機関への示唆

- メタバースは現実世界やビジネスをどう変えるのか。テクノロジー・ビジョン2022に寄せて

- 顧客ニーズの変化や手数料率の低下。証券リテール業界はどのように変わるべきなのか

- 保険イノベーションのグローバルトレンドと、今後起こりうる大きな変化。Qorus(旧Efma)受賞イノベーションから最新事例のご紹介

- 多様化するリスクに対し、日本の金融機関が取るべきデータドリブンなリスクマネジメントとは

- 顧客を「生活者」として捉え直す。真の顧客志向による顧客体験の最適化とマーケティングの変革

- 2023年の金融業界を占う。不確実な世界で持続的な成長と新たな価値創造を実現するための注力テーマ

- AI活用は意思決定の領域にまで拡大。金融業界におけるAI活用と「責任あるAI」の実現に向けて

- 金融機関におけるTalent Transformation(TX)の進め方

- イノベーションの潮流に変化の兆し。新興国のイノベーション事例から日本の金融機関は何を学べるのか?

- 社会実装が始まる量子コンピュータ。金融業界こそ量子コンピューティングを活用すべき理由とは

- ジェネレーティブAIが金融業界にもたらす巨大なインパクト。「AI社員」の活用事例も紹介

- コア領域こそ内製化を。DX全盛の今こそ金融業界のIT現場を取り巻く状況を知る

- アトム(現実)とビット(仮想)の融合が始まった。テクノロジービジョン2023から世界の向かう先を知る

- Qorus Innovation in Insurance Awards 2023の受賞イノベーションを解説。保険イノベーションの今後を占う

- “価値”そのものに着目した新たな変化の波。Web3の進化が金融業界にもたらす可能性について

- 【新年特別企画】銀行、証券、保険の各業界で生成AIの活用が本格化へ。2024年の金融業界を占う

- 生成AIが可能にする一人ひとりの顧客との対話。金融業界の多くの課題を解決しうる超高速マーケティングとは

- 保険契約管理業務をゼロベースで再構築。アフラック生命保険株式会社が全社横断で取組む「アフラック プロジェクトZERO」とは

- クラウド型統合融資プラットフォームnCinoが世界中で受け入れられている理由とは。融資事業のデジタル変革の道筋を考える

- Qorus Innovation in Insurance Awards 2024レポート。保険イノベーションの現在地と今後の展望を考察

- 業務変革を実現し、経営の“バディ”に。金融業界における生成AI活用の現在地と今後

- 【新年特別企画】生成AIを活用した変革が本格化へ。2025年の銀行・証券・保険業界の注力テーマを解説

- 新時代に突入したサイバーセキュリティ。経営アジェンダとしてのサイバーセキュリティ対策と将来態勢

- デジタルとAIが顧客の声を「戦略」に変える。マルチエージェントAIが導く金融マーケティングの未来

- リライトで勘定系を刷新。長野県信用組合様が挑む「ビジネス×システム×人材」三位一体のモダナイゼーション

- 第73回金融ウェビナーのご案内:【新年特別企画】2026年の金融業界の勝ち筋:テクノロジーと人間の創意工夫による新たな価値創造

第13回 金融ウェビナー

近年グローバル規模で創造的破壊をけん引し、様々な分野で既存ビジネスの常識を根底から覆しつつあるデジタルイノベーション企業GAFA(Google・Amazon・Facebook・Apple)。米国の経済誌フォーチュンによる企業番付Fortune500の2017年版時価総額ランキングでトップ5のうち3位以外を独占するなど、世界の市場ひいては経済・社会全体に大きな影響を及ぼしています[1]。実はGAFAと国内金融機関の業績が、一定の基準で見た場合にそれほど大きく変わらないのをご存知でしょうか?

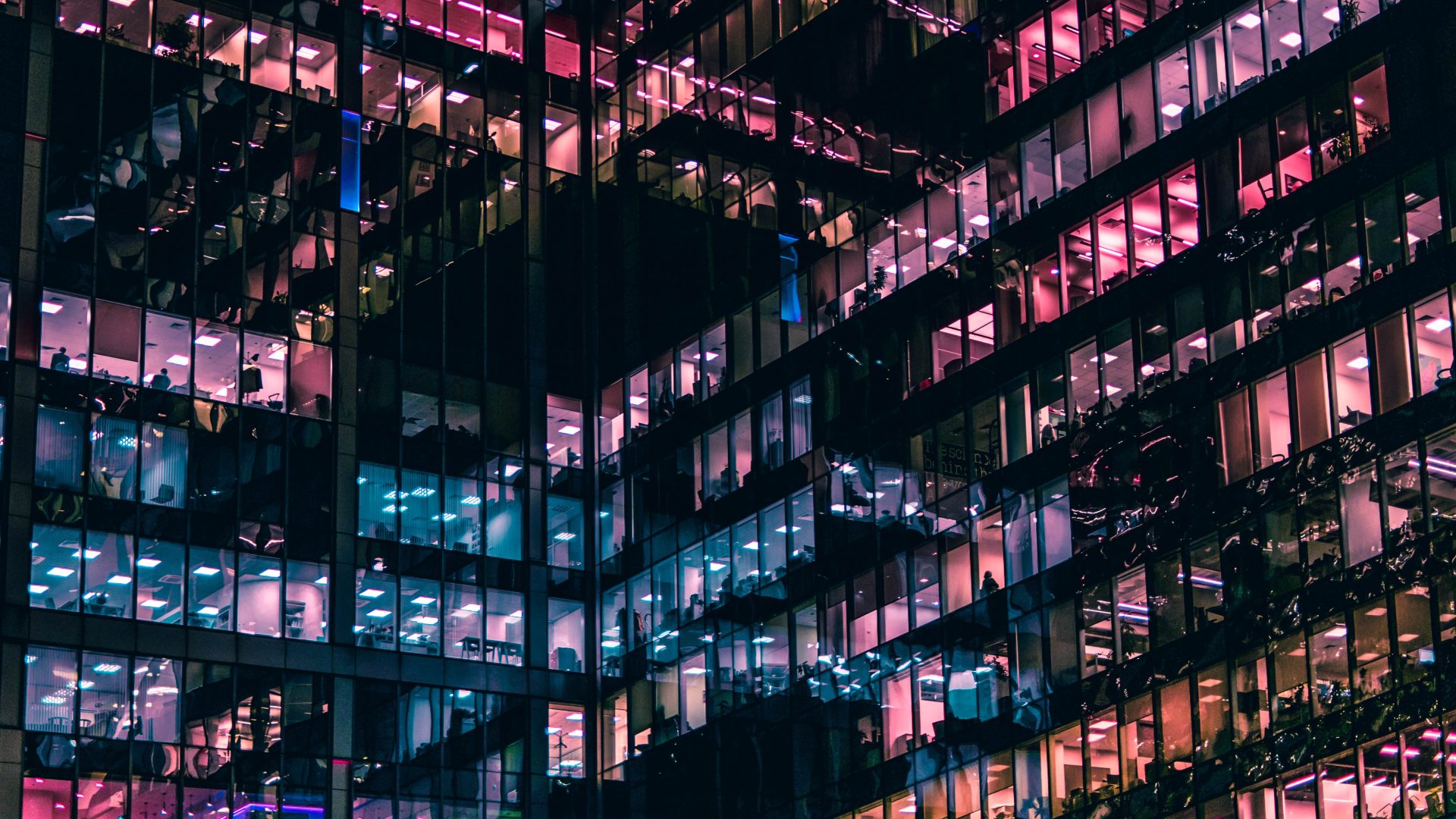

下のグラフの純利益(横軸)を基準として比較した場合(Appleを除く)、両者はいずれも最大2兆円程度の範囲に収まっており、Amazonよりも高い利益を実現する国内金融機関も見られます。しかし、時価総額(縦軸)を基準に見ると様相は劇的に変わります。最大10兆円程度である国内大手金融機関と、約60〜90兆円というGAFAの莫大な時価総額の間には、場合によっては10倍以上という大きな差が生じています。つまり、日本の金融機関が財務価値に応じた時価総額にとどまっているのに対し、GAFAはそれをはるかに上回る時価総額を実現しているのです。

両者を大きく分ける要因の1つとなっているのは、企業としての経営ビジョンとビジネスへのアプローチ、そしてその結果生じる“期待価値”の存在です。例えば“地球上で最も豊富な品揃え、地球上で最もお客様を大切にできる企業”というビジョンを掲げるAmazonは、元々書籍の販売プラットフォームとして創業しながらも、既存市場でのシェア獲得を最終目標にせず、顧客が求めていることを探索し、顧客の声に応え続けることを企業の最優先事項として推し進めてきました。自社の業績拡大よりも顧客や社会が抱える課題の解決を優先する、こうしたアプローチが財務価値を大きく上回る期待価値を生み、企業価値を高めているのです。

これからの企業経営は、従来の収益拡大・コスト削減・リスク対応といった自社目線の価値観だけでは、既存市場を破壊し、新たな市場を創造するようなイノベーションは起こすことができません。GAFAの例が象徴するように、顧客を知る、顧客に応える、顧客とともにビジネスを育てるという顧客本位の考え方は、新たな時代の経営・ビジネスに不可欠となりつつあるのです。

顧客を知る ー 金融サービスと消費者の最新トレンド

では金融機関を考えた場合、顧客本位のアプローチとは具体的に何を意味するのでしょうか、そして金融サービスに対する消費者の意識はどのような変化しているのでしょうか?その重要なヒントとなるのが、今年アクセンチュアが実施した金融サービスに対する消費者意識に焦点を当てたグローバル調査の結果です。世界28カ国の約47,000名(うち、日本の消費者約2,000名)に対して行われた同調査では、重要な鍵となる5つのトレンドが浮き彫りになっています。

1.顧客は、コアニーズに応えてくれる、パッケージ化された価値提供を求めている

2. 顧客は、金融機関からのパーソナライズされた提案を望むようになっている

3.顧客は、より良いアドバイスや魅力的サービスを受けられるなら、積極的に金融機関とデータ共有を行う

4. 顧客は、物理的チャネルとデジタルチャネルが融合されることを望んでいる

5. 金融機関に対する顧客の信頼は高く、ますます強まっている

ここで興味深いのは、グローバルと日本の調査対象者に異なった傾向が見られる点です。例えば日本の消費者は、グローバルと比較して、金融機関が提供するパッケージされた商品・サービスや、パーソナライズされた提案への関心が比較的低く、金融機関へのデータ共有にもやや消極的です。一方、もし自身のデータを預けるとした場合、その提供先はグローバルが金融機関と同レベルでオンライン決済事業者(Paypalなど)を信頼しているのに対し、日本は金融機関のみ信頼が高く、金融機機関以外の事業者に対する信頼度は非常に低いスコアになっています。

消費者にとって、金融は生活・人生に欠かせない要素である一方、現在の金融機関に対しては、「より迅速に」「より簡単に」「より低価格で」というオペレーショナルエクセレンスの実現という期待値にとどまっています。金融機関が、消費者の人生全体の課題・ニーズに寄り添うパートナーとなるためには、これまで金融機関が築き上げてきた信頼は守りつつも、金融サービスの枠にとどまらず、顧客が本質的に解決してほしいと思う“単位”でサービス・成果を届けられる存在になることが、今後ますます求められることになるでしょう。

動画:アクセンチュア2019年消費者動向調査 Accenture 2019 Global Financial Services Consumer Study (日本語字幕)

顧客に応える ― ターゲットと接点の拡大

顧客を理解し、そのニーズに応える段階で考えるべきポイントの1つは、顧客という言葉の意味合いです。ここで言う顧客には、自社と既に取引がある顧客のことだけでなく、今後取引をするかもしれない潜在顧客、場合によっては消費者・社会全体も含まれます。新たな時代の企業経営・ビジネスでは、広義の顧客を見据えて全体像を捉えた上で、そのニーズを理解して応えるというアプローチが不可欠となっていくでしょう。

これまで多くの金融機関は、便利で豊かな暮らしといった本質的ニーズが“モノ・コト”という形をとり、金融商品・サービスへのニーズとして表面化した時に初めて顧客と接点を持つという考え方が主流でした。しかし、近年金融サービスに参入した非金融企業では、本質的ニーズが“モノ・コト”という形をとった段階で顧客との接点を持ち、シームレスに金融商品・サービスへつなげていくという手法が見られるようになっています。今後は、顧客のより深い本質的ニーズにアプローチをしつつ、日常だけではなく非日常、あるいは様々なライフステージに渡って幅広く接点を持ちながら、顧客にとっての喜び・満足につなげていくことが重要となるのです。

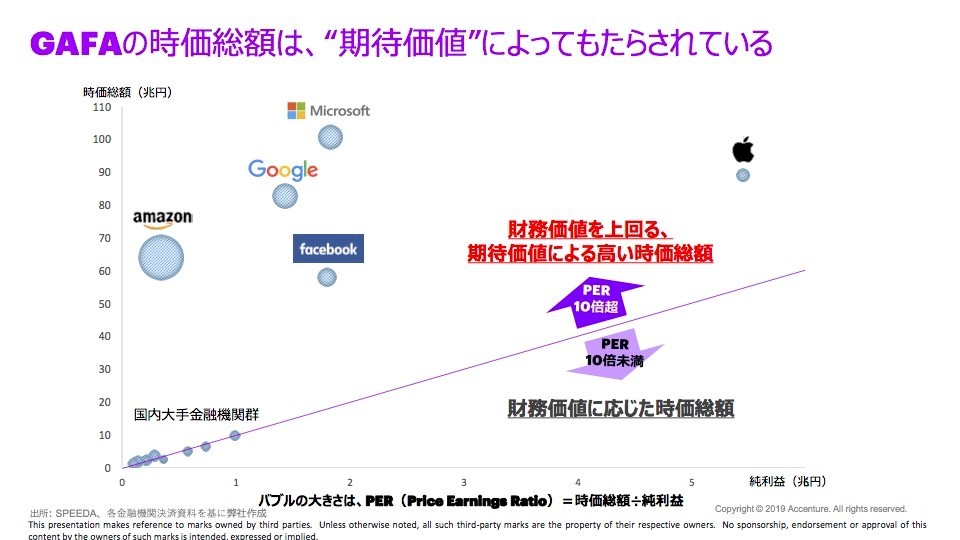

スペインの大手銀行BBVAが提供するValoraというサービスは、こうした取り組みを実践する金融機関の一例です。同社は不動産会社のデータ活用やサービス統合を通じて「銀行で家を借りる・銀行で家を買う」というコンセプトのサービスを展開。同サービスではGPS位置情報と物件情報がリンクされ、街を歩きながらスマホをかざすと借物件・売物件の情報をアプリ上で表示します。アプリを使って興味を持った物件の部屋の中を閲覧し、お気に入り登録をする、あるいは詳細な情報を確認することも可能です。また物件価格の推移や、周辺地域の治安、近隣サービス(例:病院)などの情報も合わせて提供するなど、契約前に可能な限り多くの判断材料を提供して、「良い家・良い環境に住みたい」という顧客の本質的なニーズへ応えています。同サービスは、開始1年で170万人が利用し、そのうち約12万人がローンの申し込みを行っています[2]。(こちらのリンク[YouTube]から、アプリの具体的な利用イメージをご覧いただけます。)

顧客とともに育てる ― 顧客本位の企業活動に向けて

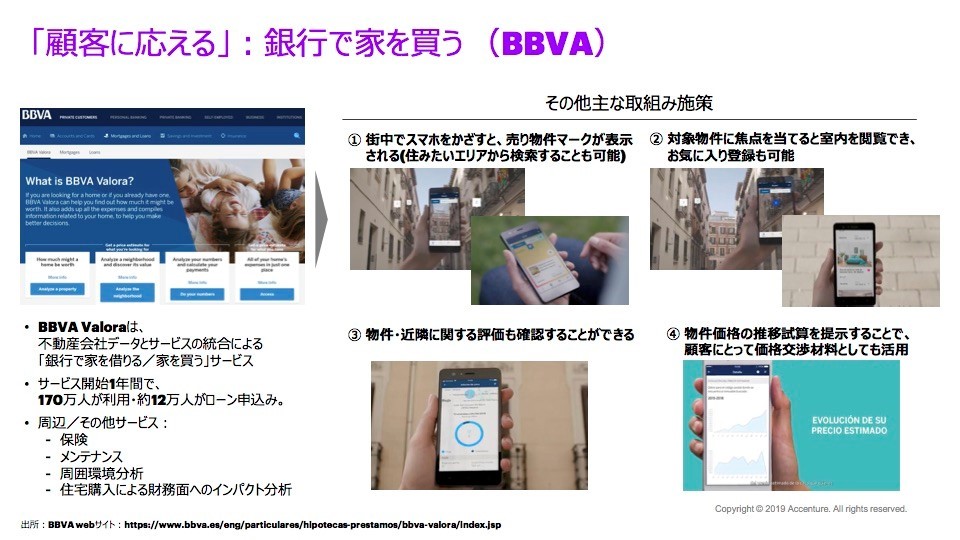

顧客は、機能ではなく、より感情で「成果」を求めるようになってきています。そのため、一度顧客に満足度の高い体験を提供できたとしても、それが継続されない限り、顧客は抵抗感なく他企業へ乗り換えてしまいます。企業として達成したい成果を実現するためには、顧客の声を反映しながら一緒にサービスを育てるという考え方が必要となるのはそのためです。そしてこうしたアプローチを実践するためには、企業活動全体の変革が求められます。

例えばこれまで多くの金融機関は、企業課題を起点に、成長や短期的利益、組織内の役割分担といった論理を構築し、年単位の時間をかけた大きな取組みをするのが常でした。しかし今後は顧客課題を軸に、様々な能力・スキルを持った人材のアイディアを融合しながら、自社の存在意義・ビジョンを体現する商品・サービスを世に出すという姿勢が不可欠です。

またプロトタイプ・試行を繰り返すアジャイルのアプローチを積極的に取り入れることも重要となります。顧客が「価値」と感じるサービスの単位で、ビジネス・テクノロジー・デザインといった様々な人材が協働して、スピード感を持って商品・サービスを開発・リリースする。そして顧客からのフィードバックを取り入れながら継続的に改善・高度化を繰り返し、顧客体験をさらに良いものに変え続ける。こうした考え方をベースにあらゆる変化に対応し、顧客と一緒に商品・サービスを育てていくことが求められているのです。

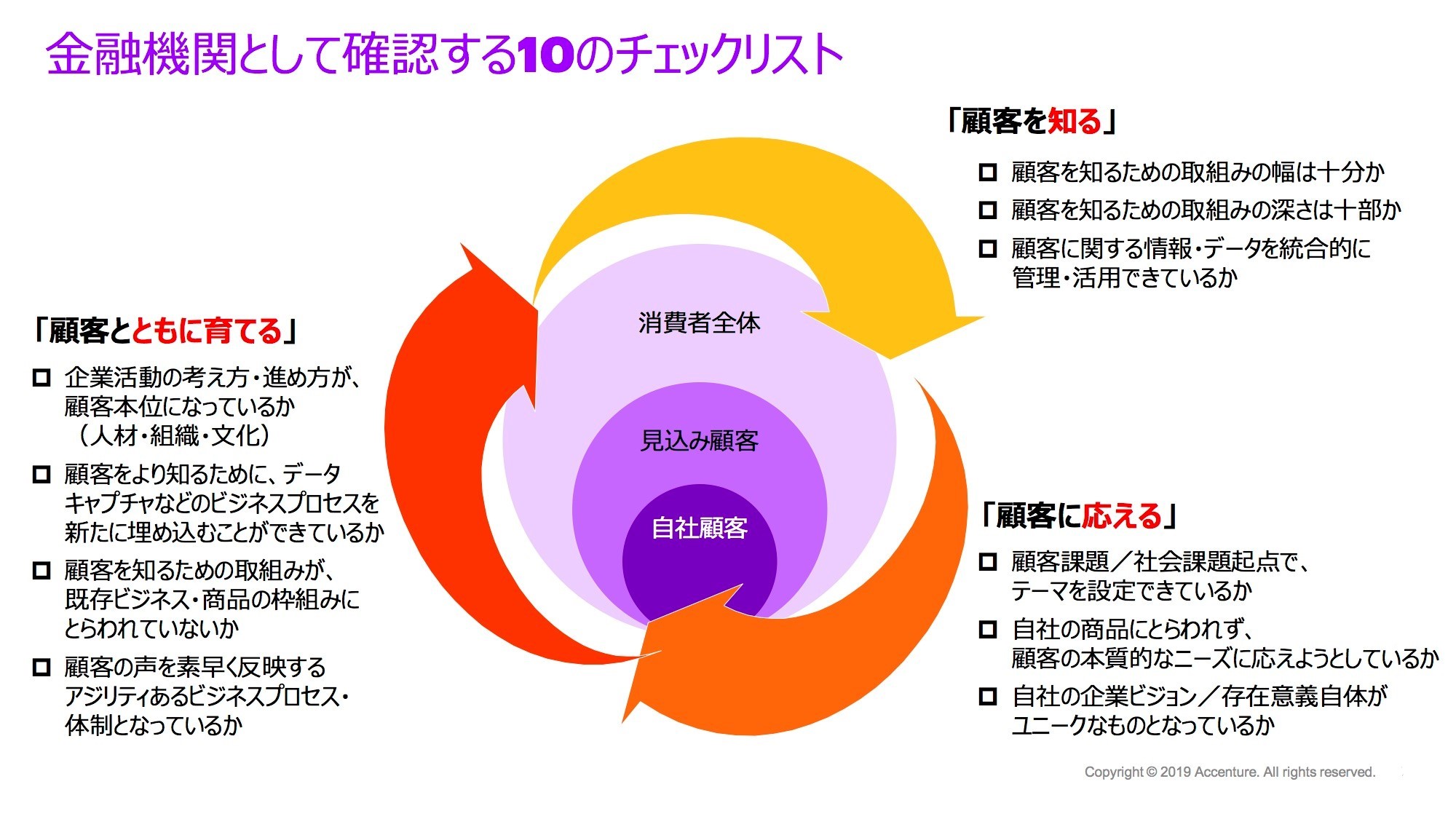

金融機関が確認すべき10のチェックリスト

ここまで顧客を知る、顧客に応える、顧客とともに育てるという観点から顧客本位のビジネスについて解説してきましたが、取組みの必要性を感じながらも、改革をどこから始めるべきか、組織をどのように変えていくべきか、データをいかに活用すべきか今一つ分からないという方もいらっしゃるかもしれません。まずは、下記のチェックリストを使い、自社の取組みの現状を確認してみてください。「顧客視点」を謳って推進してきた取組みが、本当に顧客課題に応えるものになっているか、それを支える仕組み・基盤を整備できているか、まず何からアクションを取るべきかが明らかになると思います。

私たちが講演した今回のウェビナーでは、国内外の興味深い事例といった様々な情報を交えながら、顧客本位のビジネスが今求められる理由、そして実現に向けて重要となるポイントなどについてさらに詳しく解説しています。

[1] Fortune 500

[2] 出所:https://www.bbva.es/eng/particulares/hipotecas-prestamos/bbva-valora/index.jsp