Other parts of this series:

米ブロードコムがVMwareを買収して約1年。

VMware製品の提供形態やライセンス体系の見直しが起こり、インフラサービス事業者においてはその影響を大きく受け、またその結果として各金融機関への影響も少なくない。その中でも今後コストの上昇は不可避であり、これを機に特に欧米中心に今後のITインフラ戦略の見直しがトレンドとなっている。

日本国内においても、各社におけるITインフラの在り方を見直す良い機会になるのではないかと考えており、本稿では次世代ITインフラの実現に向けたトランスフォーメーションの選択肢について考察していきたい。

“今”この課題に取り組む意義

① VMware製品の値上がり

多くの金融機関はVMware製品を利用しており、前述した買収による影響は不可避である。またソフトウェア企業が買収された過去の傾向から、今後においても更なるコスト上昇リスクや製品提供廃止等のリスクが存在していると言えるため、リスクを認識したうえで継続利用するか、新たなインフラ環境へ移行していくか選択を迫られている状況である。

② ITモダナイゼーション

本テーマは、昨今話題となっているメインフレームのモダナイゼーションを含め、古くなったシステムの在るべき次世代ITアーキテクチャを検討していく良い機会であると考えている。今回影響を受けるオープン系システム上にあるアプリケーションは、メインフレーム上のアプリケーションやデータと連動していることも多い。そのためオープン系システムのインフラを移行をしていく際にはビジネスへの影響や性能影響等を考慮した移行計画を立てる必要がある。メインフレーム領域を含めたシステム全体として、目指していくシステム全体像とそれを実現するためのロードマップを考えていくことが重要である。

考え得る選択肢

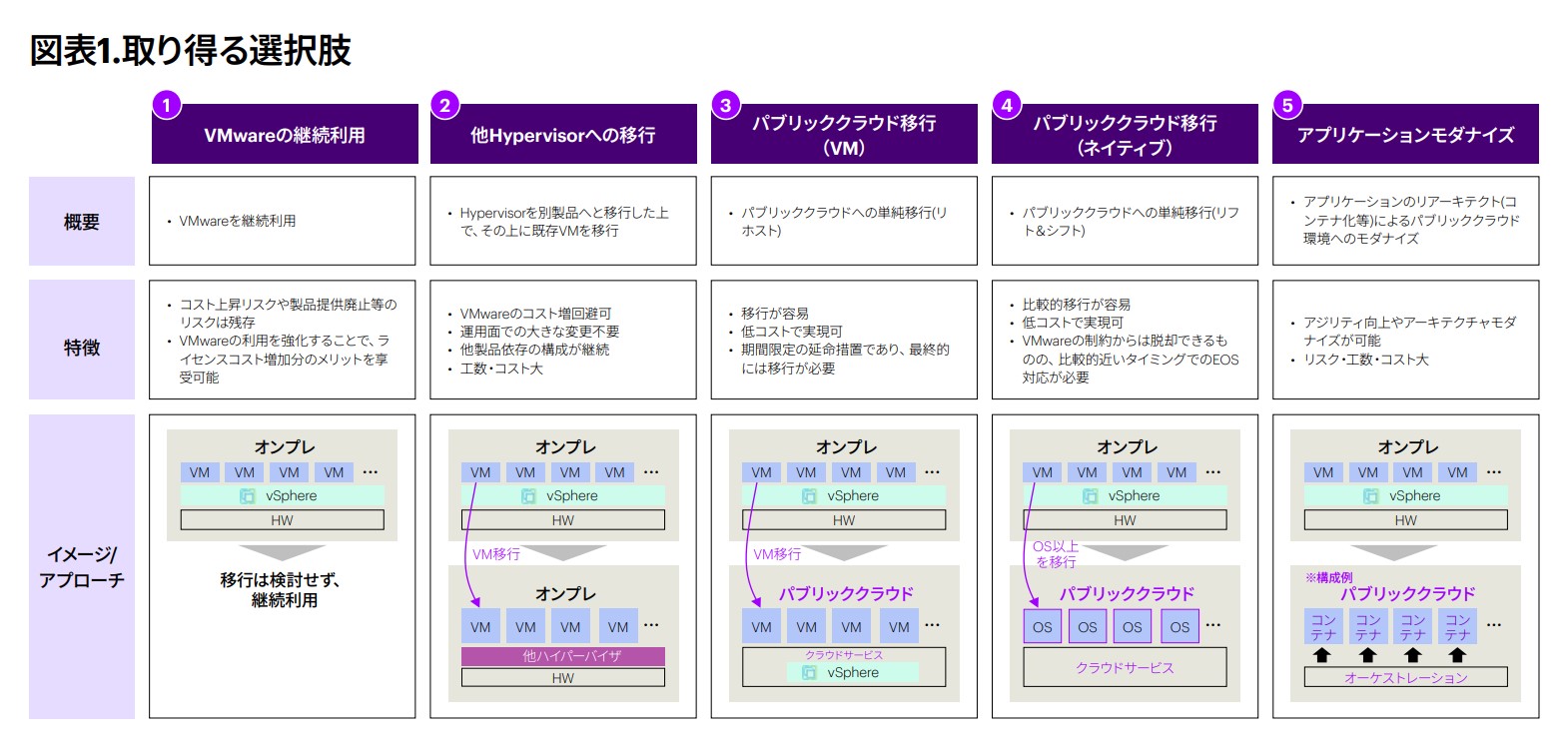

まず前述した1点目について、現時点考え得る選択肢を、5つご紹介する。

これらを踏まえ、完全な移行をするのか、または複数の選択肢を組み合わせていくのか、企業には最適な選択が求められる。(図表1)

1. VMwareの継続利用

コスト上昇リスクや製品提供廃止等のリスクを受け入れ、VMware製品を継続利用する選択。

その際には変更されたライセンスの課金体系に合わせ、利用リソースを見直すことによる目先のコスト最適化はするべきであると考える。

またVMware製品の利用を強化することで、ハードウェアコストの削減や環境提供スピード向上、オペレーション簡素化・品質向上等、ライセンスコスト増加分のメリットを享受できる可能性がある。

2. 他Hyperviserへの移行

オンプレミスやプライベートクラウド上でHyperviserを別の製品(Hyper-VやNutanix AHV、OpenShift Virtualization等)へと移行した上で、その上に既存のVMを移行する方式。

VMware製品のコスト上昇影響を回避でき、運用面において大きな変更なく移行できる。

また将来的にパブリッククラウドへの移行を検討している場合においては、AWS OutpostsやAzure Localを利用することで、一時的に現在よりもコストは高くなる傾向があるが、その後のパブリッククラウドへの移行の容易性を高めることができると考える。

3. パブリッククラウドへの移行(VM)

パブリッククラウドへVM単位で単純移行する方式。

実績のあるツールも多くあるため移行リスクも低く、また単純移行であるが故にテスト工数などがあまりかからず、低コストでの実現が可能である。

本方式については、パブリッククラウドごとに条件は異なるものの、約2~5年程VMwareの影響を受けずに価格を固定することが可能となるが、コスト上昇への対策としては期間限定の延命措置であり、最終的にはさらなる移行が必要となる。

4. パブリッククラウドへの移行(ネイティブ)

パブリッククラウドへ単純移行する方式のうち、OS以上のレイヤーをリフト&シフトする方式。こちらの方式も比較的移行は容易であり、低コストでの実現が可能である。

VMwareの影響は回避できるものの、OSやミドルウェア等は現状のままであるため、比較的近いタイミングで老朽化対応が別途必要となる。

5. アプリケーションモダナイズ

アプリケーションをコンテナ化等でリアーキテクトし、新たなインフラ環境へ移行する方式。

アジリティの向上やアプリケーションモダナイズできることは大きなメリットであるが、インフラレイヤーに留まらずアプリケーションレイヤーまでを巻き込んだ対応になることから、短期間での対応は難しく、コストやリスクも大きくなる。

次世代ITインフラ戦略の検討

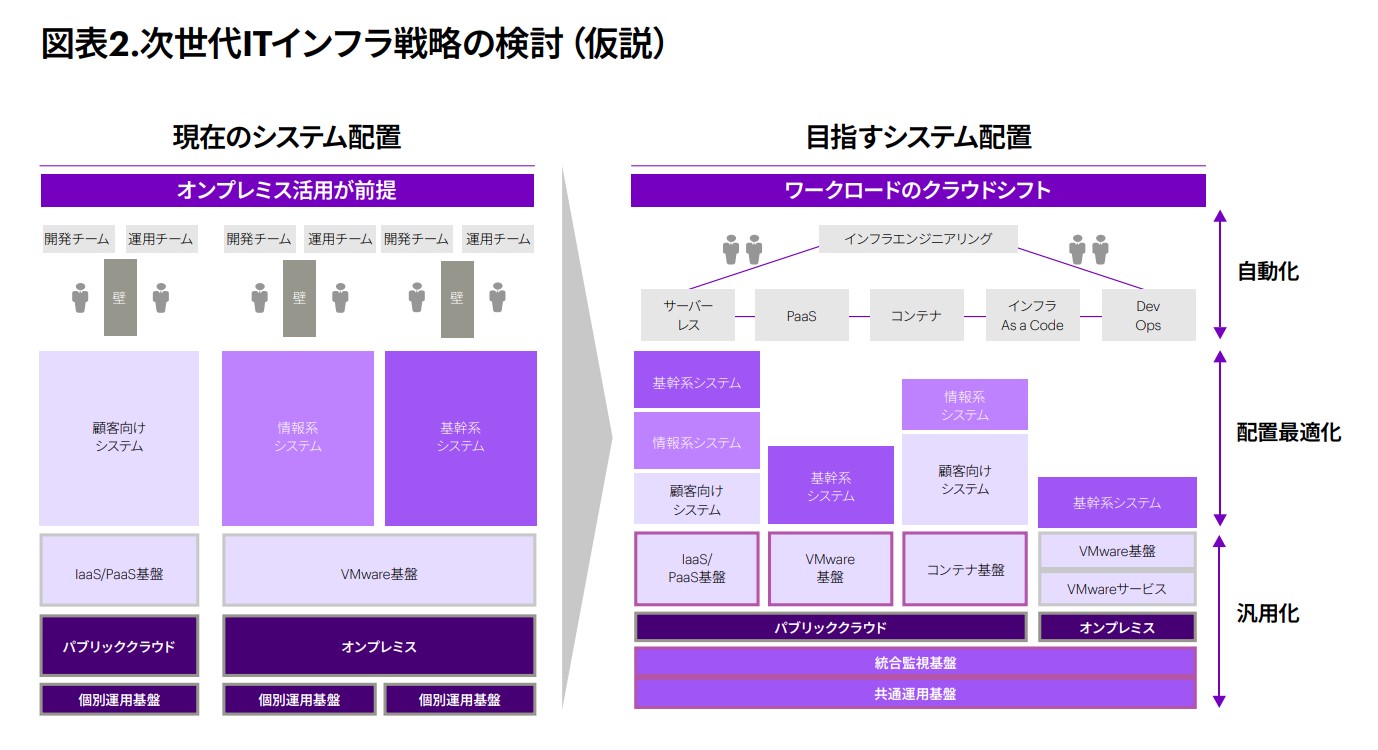

現時点においては前述した選択肢のうちから、1つではなく、複数の選択肢を組み合わせたハイブリッドな対応となることが想定される。

本テーマをインフラトランスフォーメーションの機会と捉え、これを機に次世代ITインフラ実現に向けたロードマップを描く良いタイミングと考える。

次世代ITインフラにおいては、企業の競争力を高めるためアジリティの向上を実現しつつ、将来のニーズやコスト、セキュリティなどを総合的に評価し、最適なインフラ環境を構築していくことが重要である。

前述した通り、一度にすべてを変革していくことは難しいが、まずは以下3点を意識したトランスフォーメーションを行っていくことで、より効率化・最適化されたITインフラ環境の実現に向けた第一歩を踏み出せると考える。(図表2)

汎用化

オンプレミスやパブリッククラウド等、基盤単位で運用機能やオペレーションを分けず、統合監視や共通運用基盤、プロセスを整備し、運用の共通化・効率化を追求する。

前述した通り、VMware製品は利用範囲を拡大し、徹底的に活用することで、ライセンスコスト増加分のメリットを享受する。

配置最適化

パブリッククラウドへシフトし、かつメインのワークロードはクラウドへ配置することで、インフラ領域におけるベンダーロックインを回避する。

その際に、属地性や高可用性が求められる場合は、既存VMware基盤に残しVMwareサービスを継続利用する。

またVMwareサービスは、システムの再配置検討に向けた時間稼ぎの手段と割り切り活用すると捉え、一時的に継続利用したのち、アプリケーション更改のタイミングでモダナイゼーションを実行するという選択も可能である。

自動化

インフラ環境のコード化や開発手法の変更などにより、同一標準を適用することで安定した品質のインフラをスピーディーに提供する。

保守・運用も含め、段階的に自動化範囲を拡大していくことで、アジリティを獲得していくことが可能となる。

最後に

インフラ環境の変革は大きな投資も必要であり、大規模なプロジェクトになりがちであるが故、抜本的な改革をしにくい領域であるが、本テーマがそのきっかけになればよいと考えている。

現状、各金融機関のITインフラ環境は、オンプレミスやプライベートクラウド、パブリッククラウド、メインフレームなど、多岐にわたるインフラ環境を組み合わせて業務システムを形成しているため、一度にトランスフォーメーションをしていくことは難しい。そのためビジネスへの影響やリスク、投資対効果等を総合的に評価し、それらを踏まえた段階的なロードマップを描いていく必要がある。

今後検討をされる際には、弊社としてあらゆるナレッジやリファレンスモデルを活用し、全社横断で支援する所存である。

本稿がビジネスを支える次世代ITインフラの実現に向けた一助となれば幸いである。

FSアーキテクトは、金融業界のトレンド、最新のIT情報、コンサルティングおよび貴重なユーザー事例を紹介するアクセンチュア日本発のビジネス季刊誌です。過去のFSアーキテクトはこちらをご覧ください。