このシリーズの記事一覧:

レガシーシステムとは、長期に渡って企業活動を支え続けている普遍的なシステムであり、その維持はビジネス継続の観点から極めて重要である。金融機関における典型的な例は勘定系システムだ。

その普遍性故に使用されている技術要素は古く、かつ長期に及ぶ「秘伝のタレ」スタイルの逐次改修の結果内部構造は複雑化し、技術者の世代交代と共に維持が難しくなるというのが「2025年の崖」の指摘であった。

その2025年となった現在、金融機関においてレガシーシステムを今後も維持可能なものとするためのモダナイゼーションの取り組みが拡がりを見せており、モダナイゼーションの手法も進化・変化している。

モダナイゼーションの手法と潮流

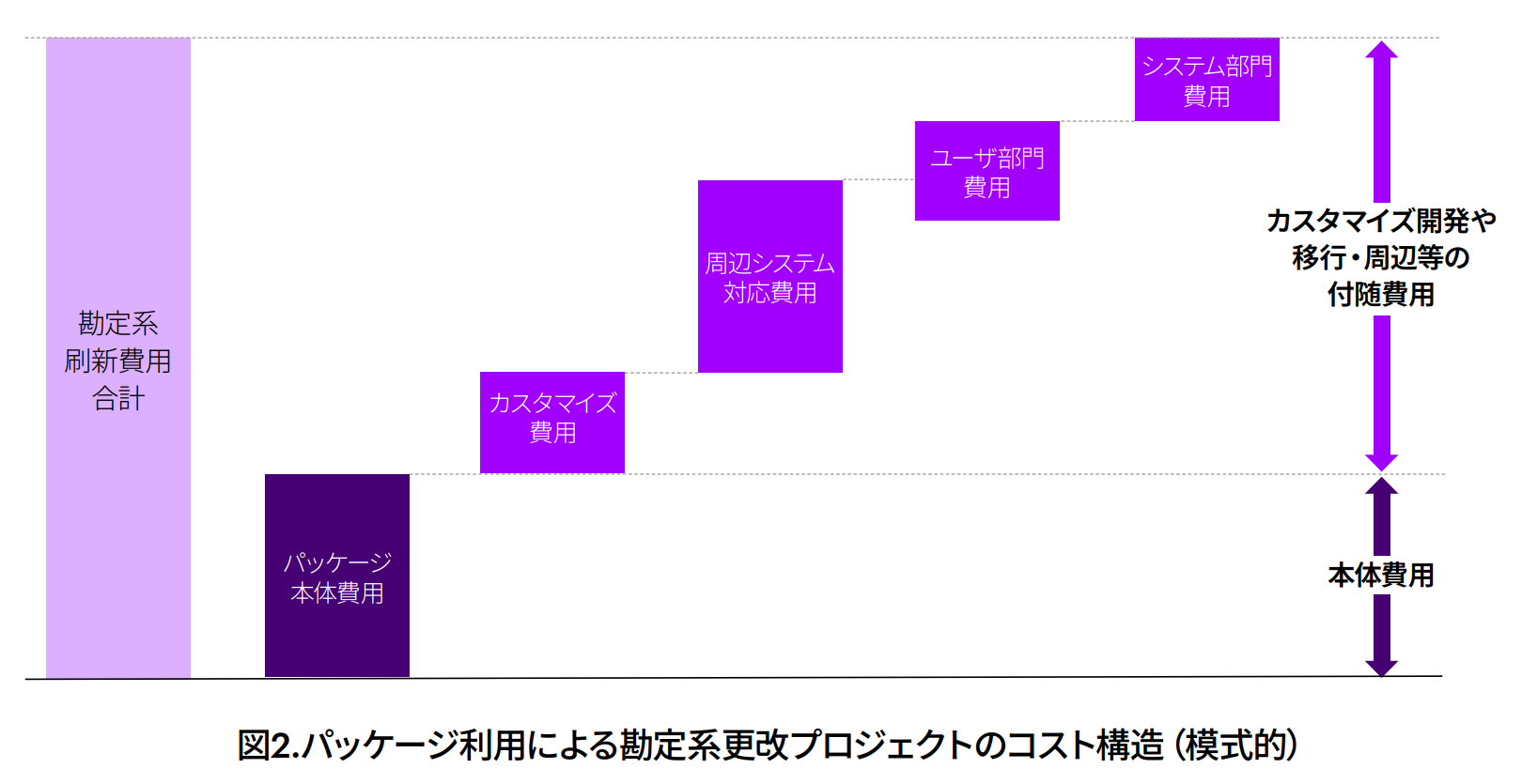

モダナイゼーションの主要な手法としては、リホスト・リライト・リビルド・パッケージ製品等への移行の4つが挙げられる(図1参照)。

リホストは、従来から取り組まれてきた手法であり、オープン環境上に仮想的なレガシー環境を構築するものだ。物理的なレガシー環境からの脱却を実現するものであるが、レガシー言語からは脱却できない。よって、将来の要員確保に関する懸念を完全には払拭できないという難点が存在する。

リライトは、近年取り組みが増加しているモダナイゼーション手法だ。稼働実績を積み上げたレガシー言語プログラムをオープン言語へ機械的に変換するため、人為的なエラーが混入するリスクが少なく(=安全性が高く)、レガシー環境とレガシー言語の双方からの脱却が可能だ。

リビルドは、レガシーシステムを構造や仕様から抜本的な見直し再構築する手法であるが、近年ではあまり見られなくなっている。大半の金融機関において、レガシーシステムは業務継続に欠かせない極めて重要な基幹システムではあっても、他社に対する差別化要素を生み出すシステムとは言えず、リビルドに伴う多大なコスト負担やリスクテイクに見合うだけの将来効果を見出せないためだ。

パッケージ製品等への移行によるレガシーシステム刷新の取り組みも各所で行われている。地方銀行等で多く見られる共同化システムの利用もこの形態の一種であると言えよう。パッケージ製品や共同化システムへの移行によって得られるモダナイゼーションの度合いは、各製品や共同化陣営が提供するソリューションに依存している。本稿執筆時点においては、国内の主要なパッケージ製品や共同化ソリューションは脱レガシーに向けた取り組みの途上にある。

主流となりつつある「リライト」手法の進化・変化

近年、取り組みが増加しているリライトの手法に着目すると、次の3点においてこの数年で大きく進化・変化している。

1点目は、ベンダーロックイン構造からの脱却の実現だ。多くのレガシーシステムは、ベンダーのフレームワーク(メインルーチンを持つ一種のライブラリ)に制御を依存する構造を持ち、このフレームワークがブラックボックスであることが現行ベンダー以外の第三者によるリライトを阻害するロックイン構造を形成している。ここ数年、ベンダーフレームワークに依存しない制御の仕組みを構築することで、第三者ベンダーがリライトに取り組もうとする新たな事例が生まれている。

2点目は、リライトを選択する場合の課題とされてきた「ドキュメント整備」や「内部構造改善(リファクタリング)」の先送りに対する生成AI技術の活用である。現時点における活用としては次のようなものだ。

AI活用によるドキュメント整備:生成AIが現行プログラム資産を解析して基本設計レベルのドキュメントを生成。システムの全体像や各コンポーネントの役割を理解しやすく示し、次世代の技術者育成にも貢献する。

AI活用による内部構造改善(リファクタリング):生成AIが複雑化構造を解析し、最適なリファクタリング方法を提案または実行する。冗長なコードの削減やパフォーマンス向上、保守性の高いコードへの置換等が含まれる。これにより、手作業によるリファクタリングプロセスを大幅に効率化する。

こうしたAI活用については、他分野と同様に、今後も劇的に進化していくだろう。新技術による恩恵を受けやすいというのもオープン化の効果の一つだ。

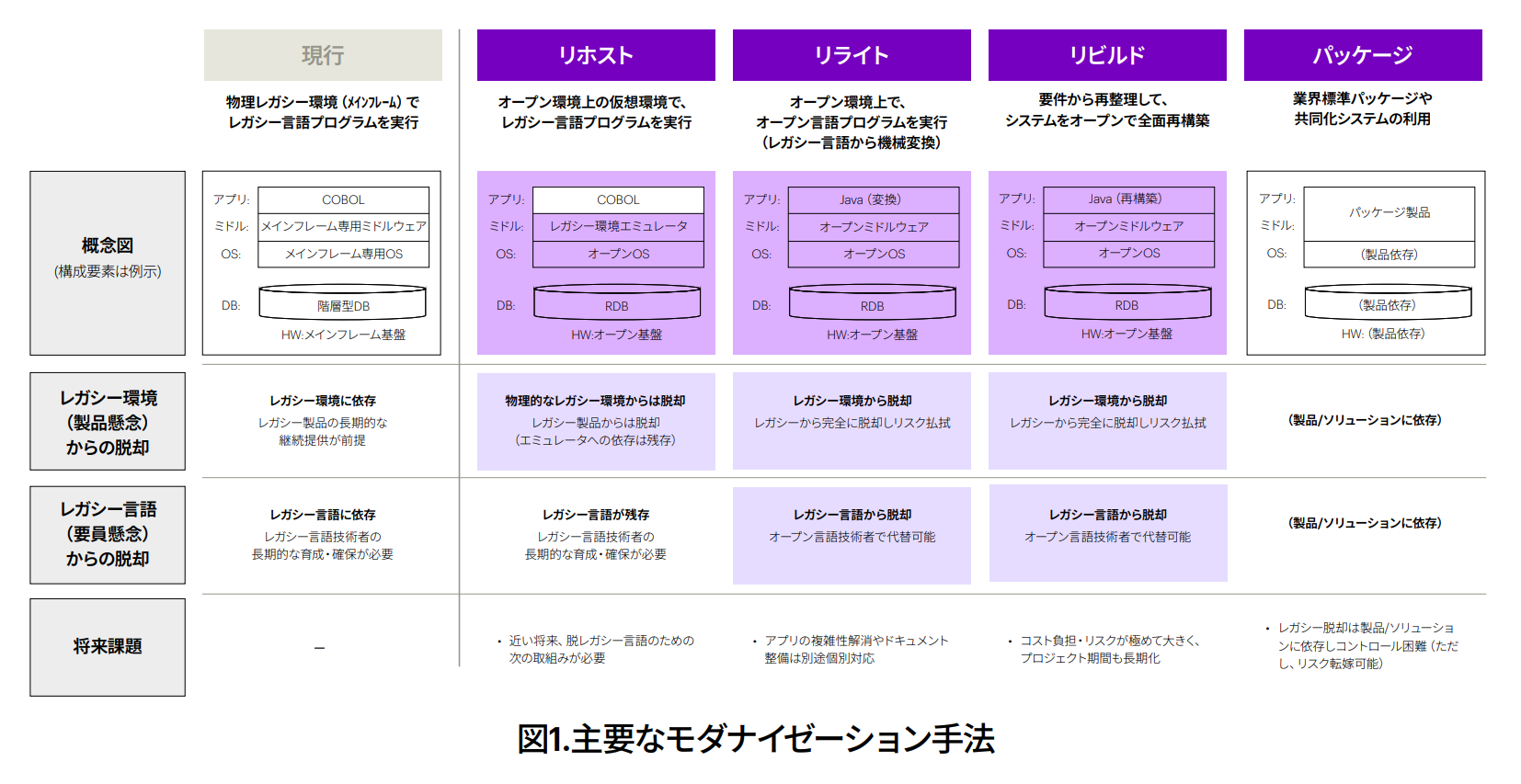

3点目は、モダナイゼーションの手法自体の組み合わせによるものだ。リライトとパッケージを組み合わせたモダナイゼーションの取り組み検討も増加している。パッケージ製品の持つ機能を利用して大半の要件をカバーしつつ、パッケージ製品が具備しない独自性の高い要件についてはカスタマイズ開発ではなく、既存資産をリライトでオープン化して活用することで、コストやリスクのミニマイズを図ろうというものだ。具体的な適用対象例としては、各金融機関それぞれに固有のロジックを持つ周辺システムとのI/Fや還元帳票作成等のデータ加工を担うバッチ処理だ。現行システム構造によるが、パッケージ製品導入時における周辺システム接続費用は、本体のカスタマイズ費用を上回るケースもあり(図2参照)、リライトの活用によるコスト・リスクの低減効果が期待できる。モダナイゼーション手法を適材適所で合理的に組み合わせて活用する選択は今後もさらに拡がっていくだろう。

モダナイゼーションの目的自体の変化

モダナイゼーションは、金融機関が業務継続のために必要不可欠なレガシーシステムを今後も維持し続けるための、避けて通れない取り組みである。

しかしながら、多くの金融機関にとって「人不足」もまた大きな課題だ。加えて、金利のある世界が戻り、大きく変化する経営環境下において、本業の変革も待ったなしの状況だ。すなわち、競争優位性の獲得に効果がない勘定系更改のために、コストと何より貴重な人材を5年近い長期間に渡り投下し続けるという経営判断が非現実的なものとなっている。

よって、モダナイゼーションプロジェクトは、単に重要システムを維持するというIT部門のアジェンダに留まらない。全社的なリソース(要員・コスト)配分を最適化し、デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現や、営業体制・ビジネスモデル変革など、競争力の源泉となる差別化領域へより多くの投資を可能とすることを目的とした経営アジェンダであり、従前以上にその重要性は高まっている。

モダナイゼーションの成功に向けた要諦

モダナイゼーションプロジェクトの成功に向けて特に重要な2つのポイントをご紹介する。

①明確なビジョンの共有:モダナイゼーションは長年積み重ねてしまった技術負債の解消であり、単純なROIによる判断が適さない。どのような価値判断でモダナイゼーションに取り組むのか、経営を含めた意思・目的の明確化が重要だ。なお、モダナイゼーションにおける意思決定の難しさや重要性については以前の記事(勘定系モダナイゼーション~経営判断における本質的な問い)もご参照いただきたい。

②現実的なアプローチの選択:

理想ではなく実現可能なアプローチの選択が重要だ。モダナイゼーションのアプローチ検討段階におけるありがちな議論の一つは、「オープン化先行か、リファクタリング先行か」の議論だ。現行有識者がレガシーシステムをリファクタリングしてシステム構造を簡素化したうえでオープン化に挑むというアプローチには合理性があるように考えられがちであるが、現実には必ずしも正解でないケースもある。現行有識者が豊富な業務知識を有する優れたアプリケーションエンジニアであったとしても、同時に優れたアーキテクトでもあるとは限らないからだ。レガシーシステムが置かれた状況や活用可能な人的リソースを冷静に評価して、正しいアプローチを選択することが求められる。

おわりに

リライトソリューションであるMajalisをご提供している他、モダナイゼーションプロジェクトのプランニング、実行、モダナイゼーション完了後の運用に至るまで全ての局面における金融機関の課題解消をご支援している。今後も金融機関の将来の競争力向上に寄与するモダナイゼーションの実現に貢献して参りたい。

FSアーキテクトは、金融業界のトレンド、最新のIT情報、コンサルティングおよび貴重なユーザー事例を紹介するアクセンチュア日本発のビジネス季刊誌です。過去のFSアーキテクトはこちらをご覧ください。