Other parts of this series:

今回のアクセンチュア金融ウェビナーは、保険業界に押し寄せているデジタル化の潮流の中でも、特にビッグデータ活用と業務へのAIの応用について成功の要諦をご紹介しています。

本ウェビナーの中では、業界初のビジネスモデル特許取得となった医務査定AIをはじめ、同社のビッグデータ活用プロジェクトを牽引された方々にご解説いただきました。さらに分析内容にとどまらず、それを支える「人・組織」「プロセス」「基盤」の考え方、および各取り組みの成功・失敗から得られた示唆を掘り下げた内容となっています。

ビッグデータ活用による保険経営の変革

現代社会では生活のいたる所でデータが生成されており、その量は爆発的に増大しています。この増大傾向は不可逆的であり、今後「データの飽食時代」の到来が予期されます。

保険業界では2015年頃から欧米を中心にビッグデータ活用がトレンド化しており、2019年のEFMAイノベーションアワードではノミネート事例の7割が何らかの形でデータ活用しており、先進的な事例ではデータを活用することが特別なことではなくなってきています。顧客自身も「明確なメリットがあるならば自身のデータを保険会社に提供しても良い」という考えを持ち始めており、この傾向は日本にも及んでいます。

では、保険会社ではどのようにデータを活用しているのでしょうか。大同生命様では顧客体験の向上を最終目的としたデータドリブン保険経営への変革として、以下のような領域でのデータ活用が実践段階にはいっています。

- 顧客対応力の強化

- 商品・サービスの高度化

- 最適なリスク引受・管理

- 生産性の高い業務遂行

データドリブン保険経営の実現・推進にあたってはデータ分析の専門家である人材(データサイエンティスト)の育成や、IT基盤の整備が必要となるといった特徴があります。

大同生命におけるビッグデータ活用の3事例

顧客体験の向上に資する施策としては、商品・サービスの開発から裏側のシステムや運用まで、全社横断的なスコープでの取り組みとなります。今回は大同生命様で実際に取り組まれたビッグデータ活用の事例として3テーマをご紹介します。

1. 営業リード高度化

大同生命様ではまず、代理店チャネルについて、顧客あたりの契約状況等の分析の結果、全体として経験や勘に基づく営業活動が多く、成約率にバラつきが発生していることが明らかとなりました。そこでビッグデータを活用し、提案・契約に対して効果的な打ち手として、「優先的にアプローチするべき顧客層の特定」を実施しました。

分析では機械学習を用い、顧客や代理店の保険加入状況が変数として非常に重要であることが判明し、全国の支社に対して優先的に取り組むべき活動に関する示唆が得られました。

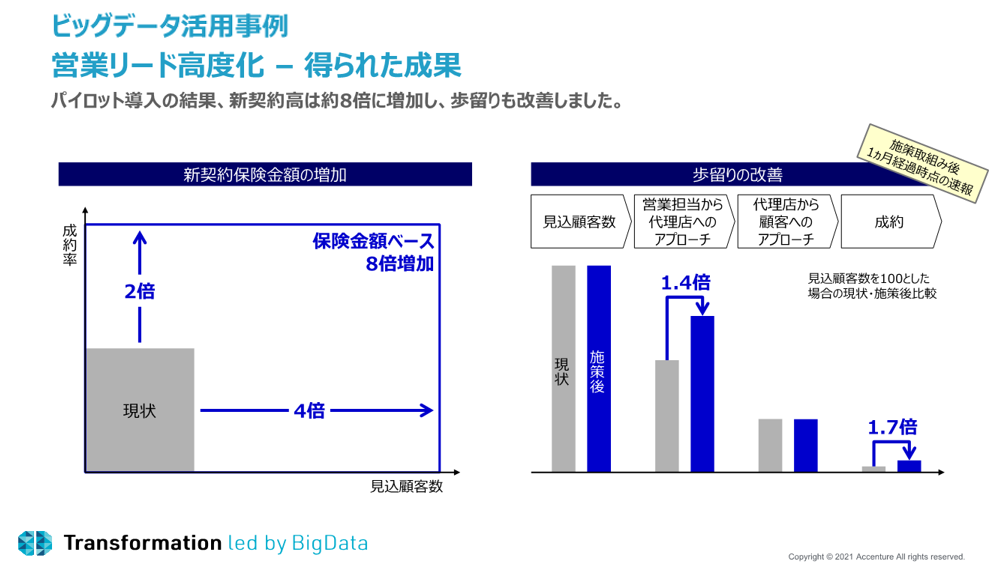

分析結果と示唆に基づく取り組みを実施した結果、営業リード高度化の取り組みとして、パイロットでは新契約高が約8倍に増加し、営業担当から代理店へのアプローチが1.4倍、成約数1.7倍などの歩留まりの改善が見られました。

2.保険引受の拡大

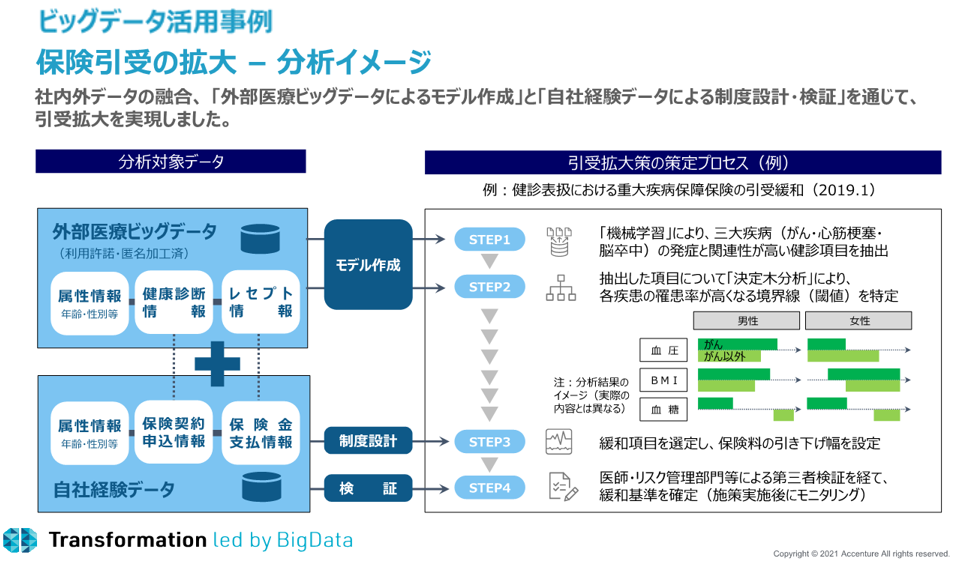

自社データ(引受・支払実績)の蓄積が十分でない保障分野の引受の拡大に向け、外部の医療ビッグデータを活用しました。これより、大同生命様では顧客へのさらなる安心のお届けに成功しています。

一般的に死亡保障と比べると、就業不能保障は引受・支払実績の件数が少なく、引受基準も保守的でした。引受の拡大を目指したとしても、自社データからでは十分なエビデンスが得られず、従来の取り組みの延長では引受拡大の実現に踏み切ることができませんでした。そこで複数の健保組合や病院のレセプト情報といった外部のビッグデータの分析によるエビデンス作成に大同生命様は取り組まれました。

こうした外部の医療ビッグデータを利用したことで、自社で保有する分析可能なデータ量の100倍のデータを扱うことができ、支払事由となる疾病と健康診断結果の関係性についても調査することができました。分析により得られた示唆に加え、最終的に保険数理的観点での検証を実施し、最終的には引受拡大を実現することができました。

この取り組みの成果として、より多くの中小企業の顧客をリスクから守るという大同生命様の使命にも貢献する成果が得られました。

3. 医務査定AI(業界初のビジネスモデル特許取得)

大同生命様では、新契約の引受査定(医務査定)において50%は自動処理で完結できず、人による判断を必要としていました。医務査定は、告知情報や健康診断の結果など多種多様な情報を参照し、医学的知識と照らし合わせながら引受可否を判断する業務であるため、一律での機械的ルール化が極めて困難な領域です。

この領域へのAIの活用にむけて、人の判断をサポートする4つの情報の可視化するために、過去3年分、10万件以上のデータを学習させる独自のAIモデルの構築が行われました。

1. AIによる査定予測結果

2. 査定者が特に注意すべきポイントの明示

3. 判断の複雑さを示す、案件難易度のスコアリング

4. お申込み内容に類似する過去案件の抽出

このAIではブラックボックス化を回避するために、判断プロセスの透明化を重視しており、査定結果や査定根拠も出力しています。最終的に、医務査定AIは人による査定と結果の一致率も高く、信用度の高い結果が得られています。医務査定AIは、既存の医務査定とのシームレスな連携や今後の拡張性を見据えてクラウド上に構築されています。

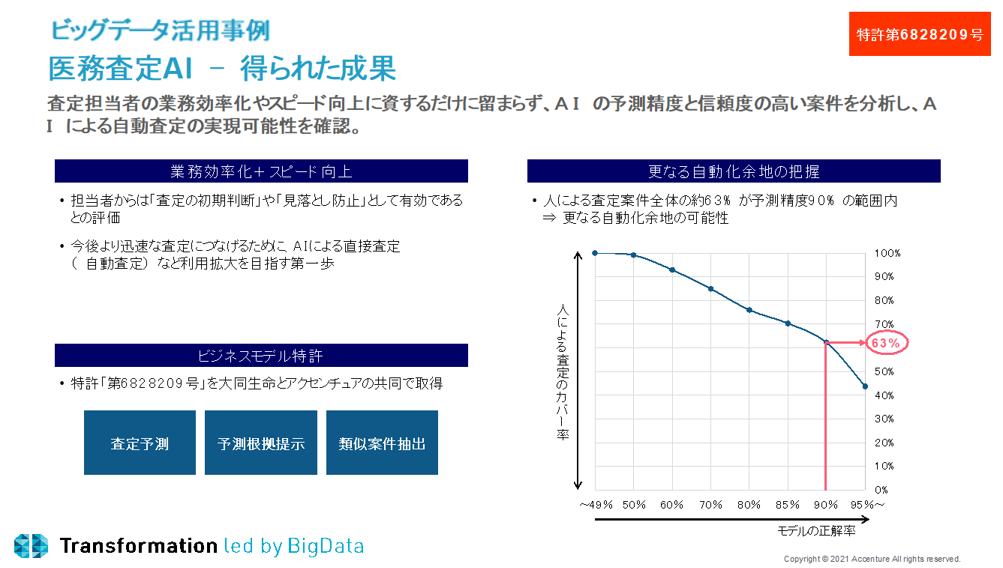

医務査定AIでは、AIの予測精度と信頼度の高い案件を分析し、自動査定の実現可能性を確認できたほか、現場担当者からは「査定の初期判断や見落とし防止に有効である」との高い評価を得ています。すでに予測精度90%以上が全体の63%を占めているなど、今後はより一層の自動化の拡大を予定しています。

ビッグデータを支える人・組織、プロセス、基盤

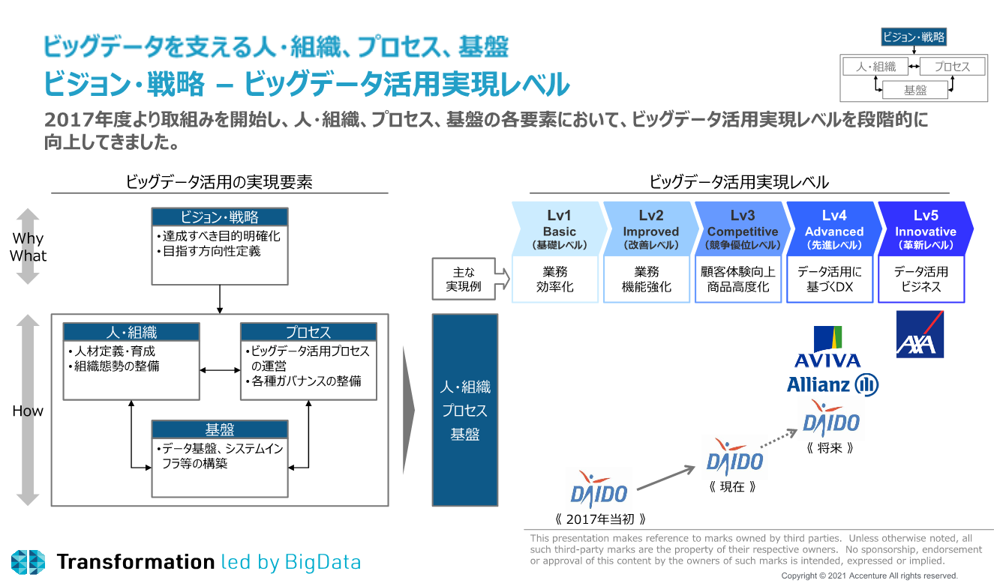

また大同生命様ではビッグデータ活用の実現要素として、Why/Whatには「ビジョン・戦略」、Howにおいては「人・組織」「プロセス」「基盤」の3要素に分解して検討していました。

1. 人・組織

誰がどのように行うのかを定義。2017年度は計画・策定をしました。2018年度からはデジタル推進課を創設し、社内各所から招集した人材をデータサイエンティストとして育成しています。1案件につき2名体制、1案件につき4カ月ほどのタームで分析の案件を実行しています。

2. プロセス

各ビッグデータ活用案件をどのようなプロセスで回すのかを定義。分析案件を収集して4段階の習熟度で管理、分析の適切な実施を担保して管理しています。このようなガバナンスのほか、分析の実施においてはビジネス部門とデータ分析組織の協業、またIT部門との連携のように、価値創出に向けた川上〜川下の一連のプロセスの遂行を重視しています。

3. 基盤

主にデータ基盤をどのように開発、運用していくのかを定義。本格展開にあたっては、クラウド環境を導入して進めています。

データドリブン保険経営の3つの要諦

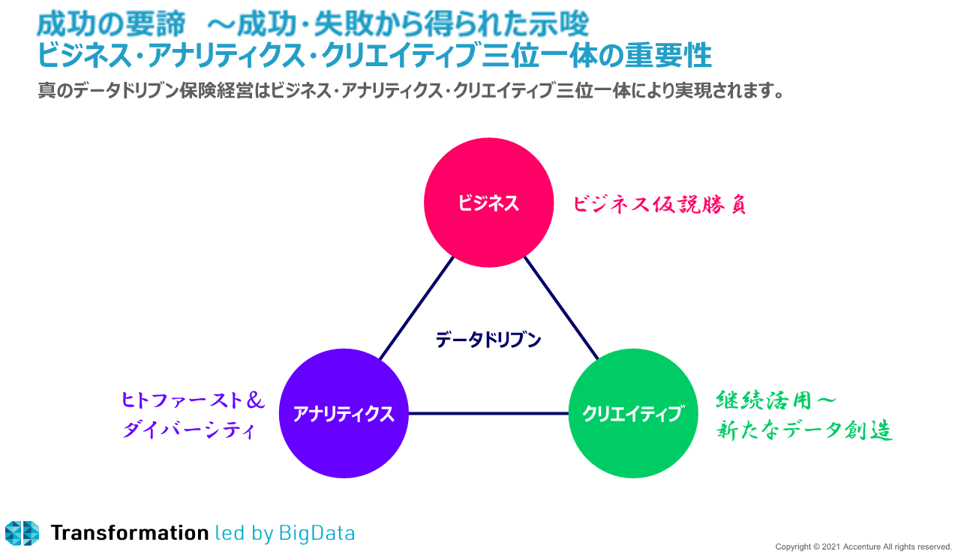

大同生命様のビッグデータ活用プロジェクトの立ち上げからご支援してきたアクセンチュアでは、この取り組みを通じてビジネス・アナリティクス・クリエイティブによるデータドリブンが重要であるという要諦に辿り着きました。

保険会社がデータドリブン経営を実現する上でポイントなる示唆は次の3点が挙げられます。

1. ビジネス仮説勝負:ビジネス

ビッグデータ活用が成功するか否かは、ビジネス仮説の有無や精度に依存します。たとえば医務査定AIでは「査定結果の予測」「注目因子・影響度の特定」といったビジネス仮説を盛り込んだ上でデータサイエンティストによるモデル構築・仮説検証が繰り返されました。

2. ヒトファースト&ダイバーシティ:アナリティクス

デジタル化が進展するほど、人材の側の付加価値が差別化要素となります。データサイエンティストにも多様性が求められており、大同生命様の事例でも、統計に精通した人材だけでなく、営業経験があるビジネス理解の深い人材、大同生命のシステムに理解の深い人材など、多様なバックグラウンドを持つ人材で分析組織が構成されています。また従来であれば「基盤→データ→人材」の順番での投資が多かったものの、今回は、まず人材への投資が行われ、次にデータ、最後に基盤整備という順番で進んでいったことが成功要因となりました。

3. 継続活用〜新たなデータ創造:クリエイティブ

現場からのフィードバックの収集、検証の試行錯誤を繰り返し新たなデータを創造することが取り組みの高度化には必要です。今回紹介した事例にあったようなリストを単純に提供するだけではなく、リストの拡充、UX最適化、UI改善といった取り組みによって成約率の3倍超という結果が他社事例では得られています。今後このような改善を仕組み化・定着化させていくことがさらなる発展のカギとなってきます。

以上のようにデータ飽食時代においては、ビジネス仮説を明確にして優先度などを整理したのち、アナリティクスでデータを料理(加工)して示唆を得たのちに継続的活用で高度化していくサイクルがますます求められます。この事例からも分かるとおり、大同生命様の取り組みはこれからも継続し、さらなる発展を続けていきます。

今回のウェビナーでは、大同生命様の事例を元に、データドリブン保険経営の要諦を紹介しました。

関連リンク

ニュースリリース:大同生命、アクセンチュアと共同開発した「医務査定AI」のビジネスモデル特許を共同取得

https://financialservicesblog.accenture.com/japan/news-release-daido-life-and-accenture-jointly-obtain-business-model-patent-for-medical-assessment-ai?lang=ja_JP