このシリーズの記事一覧:

- 真の「生産性向上」と業務プロセス再構築、そして人の重要性海外先進事例に学ぶデジタル変革実現の鍵とは? ~ウェビナー

- RPAの要諦と次なるデジタル変革への挑戦 ~ウェビナー

- 「アンバンドル」から「社会構造変革」へ:日本におけるフィンテックの将来的可能性 ~ウェビナー

- 来たる“創造的破壊”の波に向けた、保険ビジネスのあり方とは ~ウェビナー

- デジタルウェルスマネジメントがもたらすアドバイスモデルの転換 _真の顧客本位の実現に向けて ~ウェビナー

- コーポレート領域でのデジタル技術導入による変革効果の限界と打開策–RegTechを中心とした効果創出の仕組みづくり ~ウェビナー

- HUMAN + MACHINE:ビジネス変革における第3の波に日本企業はどう立ち向かうべきか ~ウェビナー

- ブロックチェーンは金融ビジネスをどう変えるか、何が可能になるのか~ウェビナー

- デジタル変革のあるべき姿 – 伊予銀行様DHDバンクを例に ~ウェビナー

- デジタル変革の鍵を握るCloud活用をどう進めるべきか – 金融業界における成功の要因 ~ウェビナー

- 真の顧客起点型ビジネスモデルの追求 –2つの主導権争いと鍵となるテクノロジーの展望~ウェビナー

- デジタルトランスフォーメーション(DX)における人材活用・リスキルの進め方とは~ウェビナー

- 顧客を知り、顧客に応え、顧客と共に育てるビジネス ー 2019年消費者動向調査を踏まえて ~ウェビナー

- Beyond RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第1回 RPAの特性と活用推進の鍵 ~ウェビナー

- BEYOND RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第2回 求められる次の一手と2つの方向性

- 第1回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー

- 第2回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー

- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第1回 Bank4.0時代の到来と国内金融機関への影響~ウェビナー

- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第2回 Bank4.0時代の“銀行”と実現に向けた鍵~ウェビナー

- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第1回 金融機関に求められる新たなビジネスデザイン~ウェビナー

- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第2回 新たなデザインとの向き合い方

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第1回ディスラプションの進行と金融業界の現状~ウェビナー

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第2回 変革へのロードマップ(1)オペレーティングモデル・シフト~ウェビナー

- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第3回 変革のロードマップ(2)リソース・シフトとワーク・シフト

- 守るテストと攻めるテスト:第1回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状

- 守るテストと攻めるテスト:第2回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状~“攻めるテスト”の要諦

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ _これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 :第1回 新たな市場環境とアウトソーシングのかたち

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ - これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 第2回 ― BPSのメリットと活用事例

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第1回 COVID-19のインパクトと『ニューノーマル』のかたち

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第2回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 銀行業界

- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 第3回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト〜証券・保険業界

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第1回 異業種連携の最新動向と金融サービスのポテンシャル

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第2回 異業種による金融参入事例〜MarCoPayの実現に向けた日本郵船の取り組み

- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第3回 異業種による金融参入・連携における成功実現の要諦

- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第1回 EFMAアワード受賞企業と保険イノベーションのトレンド

- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第2回 保険会社が取るべき次なる一歩

- 筋肉質な経営体質に転換するための、聖域なきコスト削減 – リバウンドしない仕組みづくりとカルチャー変革

- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第1回

- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第2回

- 顧客体験を軸にしたビジネス変革 ~他業界に学ぶ顧客体験の追求と成長へのチャレンジ~

- 2021年の金融業界の展望 – 「ニューノーマル」を実現するために金融機関には何が求められるのか

- 「2025年の崖」を乗り越えるモダナイゼーションの現実的な施策とは その4 ~アクセンチュアの謎、なぜレガシーモダナイゼーションで選ばれるのか?

- データドリブン保険経営の要諦〜大同生命におけるビジネス・アナリティクス・クリエイティブ三位一体改革〜

- Capital Markets 2025 – 証券ビジネスの再創造に向けて

- Technology Vision 2021から読み解く日本の金融機関への示唆

- 日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」は何を目指しているのか - 横田頭取・永吉副頭取をお迎えして

- 保険イノベーションの最新潮流~ Efma受賞イノベーションから見た最新事例と保険DXの将来像~

- 「パーパス起点」で金融機関はどう変わるのか ~ “Business of Experience(BX)”実現に向けた具体的な変革ポイント

- アウトソーシングの新潮流と人材戦略について

- 「事故のない世界」を目指して。イーデザイン損保の新たな自動車保険「&e アンディー」からパーパス起点の変革の意義を紐解く

- 2022年、金融機関の持続的成長には何が必要なのか。銀行・証券・保険の各業界のトレンドと展望を総括

- 銀行業界を牽引するグローバル大手銀行の戦略から、日本の金融機関への示唆を読み解く

- 岐路に立つ金融機関系システムは、10年後を見据えてどのように変わるべきなのか

- 金融機関のグローバル展開パターンを分析し、成功の要諦とシナジーの生み方を読み解く

- COVID19とは何だったのか。これまでの総括とこれからの予測、そして日本の金融機関への示唆

- メタバースは現実世界やビジネスをどう変えるのか。テクノロジー・ビジョン2022に寄せて

- 顧客ニーズの変化や手数料率の低下。証券リテール業界はどのように変わるべきなのか

- 保険イノベーションのグローバルトレンドと、今後起こりうる大きな変化。Qorus(旧Efma)受賞イノベーションから最新事例のご紹介

- 多様化するリスクに対し、日本の金融機関が取るべきデータドリブンなリスクマネジメントとは

- 顧客を「生活者」として捉え直す。真の顧客志向による顧客体験の最適化とマーケティングの変革

- 2023年の金融業界を占う。不確実な世界で持続的な成長と新たな価値創造を実現するための注力テーマ

- AI活用は意思決定の領域にまで拡大。金融業界におけるAI活用と「責任あるAI」の実現に向けて

- 金融機関におけるTalent Transformation(TX)の進め方

- イノベーションの潮流に変化の兆し。新興国のイノベーション事例から日本の金融機関は何を学べるのか?

- 社会実装が始まる量子コンピュータ。金融業界こそ量子コンピューティングを活用すべき理由とは

- ジェネレーティブAIが金融業界にもたらす巨大なインパクト。「AI社員」の活用事例も紹介

- コア領域こそ内製化を。DX全盛の今こそ金融業界のIT現場を取り巻く状況を知る

- アトム(現実)とビット(仮想)の融合が始まった。テクノロジービジョン2023から世界の向かう先を知る

- Qorus Innovation in Insurance Awards 2023の受賞イノベーションを解説。保険イノベーションの今後を占う

- “価値”そのものに着目した新たな変化の波。Web3の進化が金融業界にもたらす可能性について

- 【新年特別企画】銀行、証券、保険の各業界で生成AIの活用が本格化へ。2024年の金融業界を占う

- 生成AIが可能にする一人ひとりの顧客との対話。金融業界の多くの課題を解決しうる超高速マーケティングとは

- 保険契約管理業務をゼロベースで再構築。アフラック生命保険株式会社が全社横断で取組む「アフラック プロジェクトZERO」とは

- クラウド型統合融資プラットフォームnCinoが世界中で受け入れられている理由とは。融資事業のデジタル変革の道筋を考える

- Qorus Innovation in Insurance Awards 2024レポート。保険イノベーションの現在地と今後の展望を考察

- 業務変革を実現し、経営の“バディ”に。金融業界における生成AI活用の現在地と今後

- 【新年特別企画】生成AIを活用した変革が本格化へ。2025年の銀行・証券・保険業界の注力テーマを解説

- 新時代に突入したサイバーセキュリティ。経営アジェンダとしてのサイバーセキュリティ対策と将来態勢

- デジタルとAIが顧客の声を「戦略」に変える。マルチエージェントAIが導く金融マーケティングの未来

- リライトで勘定系を刷新。長野県信用組合様が挑む「ビジネス×システム×人材」三位一体のモダナイゼーション

- 第73回金融ウェビナーのご案内:【新年特別企画】2026年の金融業界の勝ち筋:テクノロジーと人間の創意工夫による新たな価値創造

- トークン化ビジネスの世界的潮流を紐解く。トークン化預金とステーブルコインが切り拓く決済の未来

今回のアクセンチュア金融ウェビナーでは、アクセンチュアが年次発行している調査レポート「Technology Vision」の2021年版に基づき、グローバルに見るテクノロジーのトレンドと、そこから読み取れる日本の金融機関への示唆を紹介します。今後の成長を展望するうえで必要となる、金融機関のリーダーが持つべき課題意識やコロナ禍においても収益率を向上させている企業の取り組みの解説などで構成されています。

テクノロジーで成功する企業を率いるリーダーとは

アクセンチュアでは20年にわたって、世界各国の大手企業のエグゼクティブやIT責任者を対象としたアンケート調査を実施し、今後3年間のテクノロジーの変化や方向性を見極める調査レポート「Technology Vision」を年次で発行しています。

2019年のレポートは「ポストデジタル時代の到来:次への備えはできているか?」と題し、すでに企業よりも一般市民の日常の中にデジタルが組み込まれている社会の実情を強調し、多くの経営者を驚かせました。

新型コロナウイルス感染爆発の前に公開された翌2020年のレポートは「ポスト・デジタル時代を生きる:企業が『テック・クラッシュ』を乗り切るには」として、生活者(消費者)とエンタープライズ企業の間のギャップやひずみを「テック・クラッシュ」と表現しています。その課題を乗り越える方法として企業が「テクノロジー企業」へ変化することと、それを先導するCEOもテクノロジーに深い理解を持つ「テクノロジーCEO」であるとして掘り下げました。

2021年版のタイトルは「熱望されるリーダーとは:変化を捉えて主導すべき時」。企業の最前線で活躍しているリーダーたちが、自ら“変化の達人”となることの重要性を説いています。

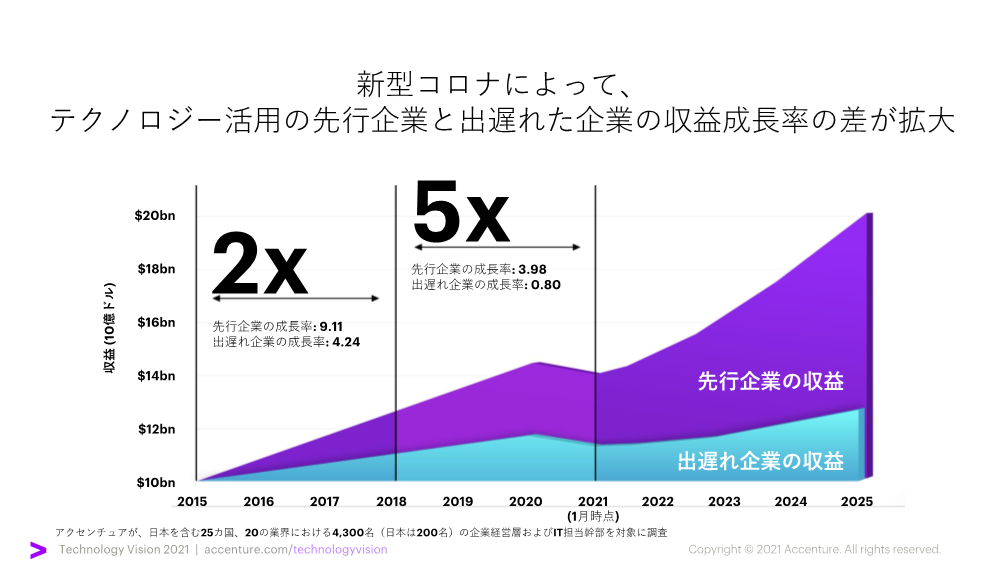

その証拠といえるのが、テクノロジー活用の先行企業(リーダー企業)と出遅れた企業の収益の成長率の格差が広がっているという事実です。先行企業はコロナ禍でも成長し続けており、両者の格差は5倍にも広がっています。この差は今後ますます広がっていくと予想されます。

変化の達人になるための3ステップ

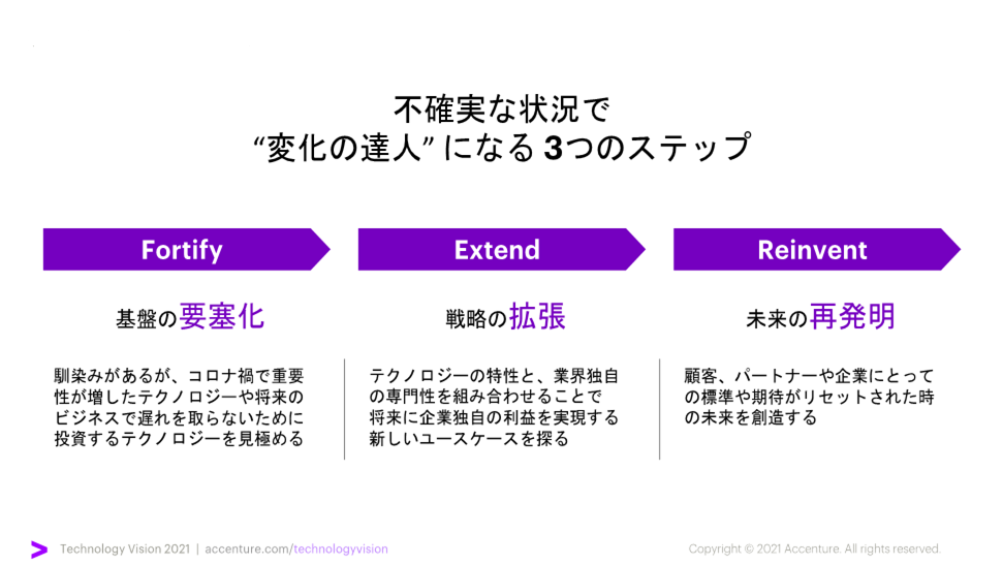

リーダーが変化の達人が目指すのはイノベーションの創出です。しかし、一足跳びにイノベーションへと到達できるわけではありません。不確実な状況である今日の経営環境でこそ、以下の3ステップが重要であるとTechnology Vision 2021は紹介しています。

l Fortify:基盤の要塞化

l Extend:戦略の拡張

l Reinvent:未来の再発明

2021年の5つのテクノロジートレンド

Technology Visionでは毎年、調査から導き出された示唆を「トレンド」として定義しています。

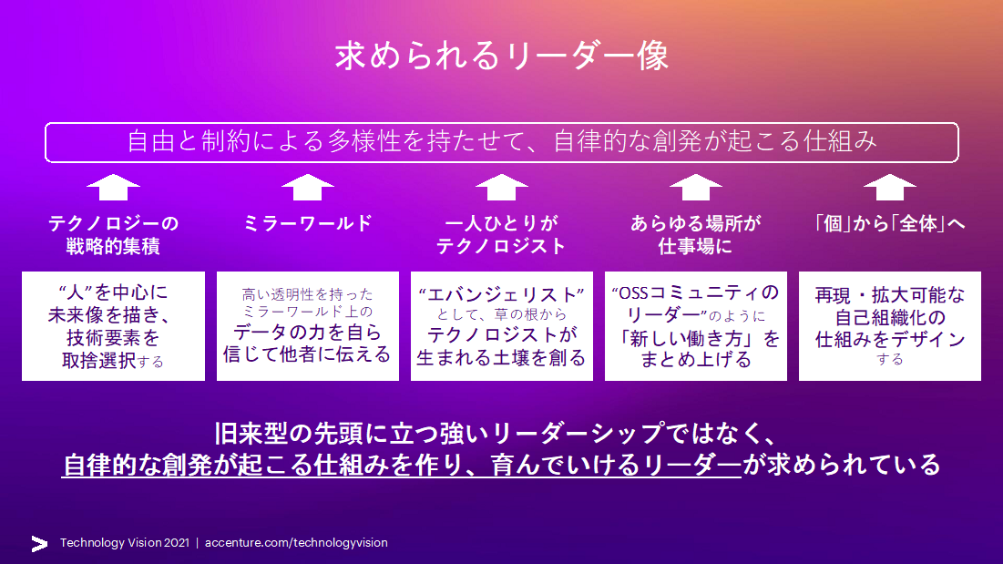

Technology Vision 2021では、以下の5つのテクノロジートレンドが示され、トレンドを豊富な事例で解説すると共に、従来とは異なるタイプのリーダーの必要性とそのペルソナとなる具体的な人物を提唱しています。(本レポートでは事例紹介は割愛しています。ぜひWebinarをご視聴ください)

Trend 1 Stack Strategically

テクノロジーの戦略的集積:アーキテクチャが未来を決定づける

組織やシステムのアーキテクチャを明確にし、テクノロジー戦略を制するリーダーの必要性をトレンド1では強調しています。

- Fortify:適応性の高い技術基盤を固め、来るべき変化に備える

- Extend:技術戦略と事業戦略を拡張し、競争優位を獲得する

- Reinvent:競争を超えて、デジタル体験の意義そのものを再発明する

こうした必要性を満たすために求められるリーダー像は、「“人”を中心に未来像を描き、技術要素を取捨選択できるリーダー」です。そしてそのペルソナは、ディー・エヌ・エーの南場智子氏であると考えられます。南場氏はエンジニアのモチベーションと創造力が自社の競争力の源泉と捉え、AWSによるクラウド完全移行を決断しました。

リーダー自身がエンジニアである必要はありません。大切なことはチャレンジや創造性を発揮できる環境を求めるエンジニアを自社の資本と考えている点、そしてテクノロジーをテコとして自社を成長させる未来を描き、実行した点にあります。

Trend 2 Mirrored World

ミラーワールド:インテリジェントな巨大デジタルツインが戦力に

工場や都市といった構造物だけでなく、天候や流通、人までをもバーチャル空間で再現するデジタルツインの集合体(または拡張版)がミラーワールドです。あらゆる可能性をシミュレートし、未来を変革する力に変えることがトレンド2の示唆となっています。

- Fortify:強固なデータ基盤を築き、予測結果の信頼性を高める

- Extend:ノーリスクなシミュレーションを繰り返す

- Reinvent:ミラーワールドを変化の中核に据える

見通せない未来をいかに作るか。リアル世界で起こりうる全ての可能性をシミュレートするには「特定の特殊状況 × 別の特殊状況」の掛け合わせによって得られる合成データの活用が不可欠です。データには、透明性と信頼性の担保が重要だとしている台湾のオードリー・タン氏がTrend 2のペルソナとなるリーダーです。一般市民の信頼を勝ち得るには、リーダー自身がデータの力を信じ、他者へ伝えられることが大切です。

Trend 3 I, Technologist

一人ひとりがテクノロジスト:テクノロジーを民主化する

テクノロジーは民主化され、今では誰もがDXを推進するイノベーターになれる時代です。ノーコード/ローコードプラットフォームは非エンジニア人材にも開発への扉を開きました。しかしその先にはカオス化の落とし穴が待ち構えています。草の根DXを持続可能な仕組みへと昇華しなければなりません。

Fortify:ガバナンス機能を備えたDX基盤を構える

Extend:非IT社員にIT教育を施し、DXに向けた戦力を拡大する

Reinvent:現場主導のDX改革におけるIT部門の役割を再考する

これらの取り組みによって、初めて持続可能な分散・自立型DXの土壌が実現します。ペルソナとして挙げられるのはノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行の創設者、ムハマド・ユヌス氏です。草の根からテクノロジストが生まれる土壌を創る、エバンジェリストとしてのリーダーが求められています。

Trend 4 Anywhere, Everywhere

あらゆる場所が仕事場に:自分の環境を持ち歩く

在宅勤務への移行は、コロナ禍による一過性のものではなく、働き方に関するカルチャー変革となります。具体的には、リモートワークとオフィスワークのハイブリッドのワークスタイルが浸透するでしょう。パンデミックをチャンスととらえ、会社の文化を適合させる取り組みが重要です。

Fortify:新しい仕事場は、パンデミックの暫定対応から恒久的戦略へ

Extend:新しい仕事場を、新たな機会としてとらえるべき

Reinvent:新しい仕事場に文化を適合させるべき

こうした企業文化そのものを変革するには、さまざまな「新しい働き方」をまとめあげることのできるリーダーが求められます。それはいわば、OSSコミュニティのリーダーのようなものであることから、このトレンドのペルソナはLinuxカーネルの最終的な調整役として、自らを「優しい独裁者」と位置付けているリーナス・トーバルズ氏が当てはまります。

Trend 5 From Me to We

「個」から「全体」へ:マルチパーティシステムがカオスの突破口に

コロナ禍は様々な影響を社会へもたらしましたが、企業にとっては既存サプライチェーンに特に大きな被害が生じています。90%以上のエグゼクティブがプラットフォーム依存からの脱却、つまり「マルチパーティシステム(MPS)」の創造による自立共生型のエコシステムを志向していることがわかりました。

Fortify:クラウド変革が参画の入場料

Extend:MPSによるパートナーシップの変革

Reinvent:新しい価値観の提案

MPSは循環サプライチェーンで小規模生産者に貢献するほか、持続可能性の取り組み、倫理的経済活動にもコミットするWin-Winのモデルです。このような要請に応えているリーダーのペルソナは、自己組織的に再現・拡大可能な仕組みをデザインしているTEDです。

これら5つのTrendから導き出されるリーダー像は、「自由と制約による多様性を持たせて、自律的な創発は起こる仕組み」を作り出せる存在であるといえます。言い換えるならば、変化に即応できる仕組みを作ることで、不確実で見通せない状況をチャンスに変えられるリーダーこそが、これからのビジネスで熱望されているのです。

次世代の金融機関に必要な「メイヤー型リーダー」

では金融機関のリーダーはどのように変わっていけばいいのでしょうか。まずテクノロジーのより深い理解に努めるほか、テクノロジーを自社のビジネスの中核に置くことが重要です。ヒト・モノ・カネに並ぶ第4の経営資産がテクノロジーです。

また、従来のリーダーはパワフルに仕事の成果を出し続けられるヒーロー型が多く、組織の強力な牽引者でもありました。しかしこれからのリーダーには「自己否定できる力」と「順応する能力」が必要です。そのモデルはいわば「メイヤー(村長/市長)型リーダー」だといえます。

メイヤーは場づくりを行い、コミュニティを運営します。自社に優秀な人材(タレント)が集まるよう創意工夫をすることはもちろん、獲得した人材が積極的に行動でき、自ら思考しながらクリエイティビティを発揮して新しい価値を創造できるよう、環境整備による支援の展開がメイヤーの役割です。そのようなリーダーが熱望されているのです。

本ウェビナーでは、Technology Vision 2021で紹介されている事例も詳しくご紹介しているほか、これからのビジネスで求められるリーダー像についてのより深い示唆をご提供しています。