Other parts of this series:

昨今、働き方改革に続き、DX(デジタルトランスフォーメーション)が社会 全体の「バズワード」になってきている。

そもそもDXとは、デジタルテクノロジーを活用し、ビジネス環境や顧客ニー `ズの変化に迅速に対応するとともに、サービス、ビジネスモデル等、経営の変革を図ることであり、DXに企業が対応できているか否かは、その企業の経 営判断やビジネス戦略が評価される、といっても過言ではない。

そのような背景もあり、多くの企業が働き方改革に続きDXの方向に舵を切っている現状だが、DXの実現に向けた確立された方法論はなく、企業ごとに手探りで推進しているのが実態である。

本稿では、多くの企業がDXを推進するなかで陥りがちな課題を弊社の経験を踏まえながらご紹介したい。

ROI重視のシステム投資

従来、システム投資を判断する際に重視される指標としてROI(費用対効果)が最も一般的であるが、DX 案件において、ROIを評価軸に投資判断をすることは必ずしも正しい判断とは言えない。

ROIによる投資判断をする場合、収益向上またはコスト削減が前提となってしまう。

しかしDXの主たる目的は、ビジネスモデルの変革や顧客満足度の向上であり、それらが必ずしも収益向上やコスト削減に直結するわけではない。

例えば、ROI重視の案件は「ある工程をデジタル化することにより作業時間を20%短縮する(その結果、人件費が年間XX億削減される)」といった内容が多くを占めるが、DX 施策は「顧客向けWebサイトに、オペレーターとのチャット機能を追加することで、顧客のWebサイト滞在時間を20%増加させる」といった内容が往々にしてある。顧客のWebサイト滞在時間が増加すること自体に直接的な収益向上・コスト削減効果はないが、新たな顧客体験の提供による顧客満足度の向上や、潜在的な購買意欲の顕在化をもたらすことも多く、そうしたデジタル活用によるプラスの顧客影響を期待した案件こそ、DXで推進していく案件と言えるだろう。

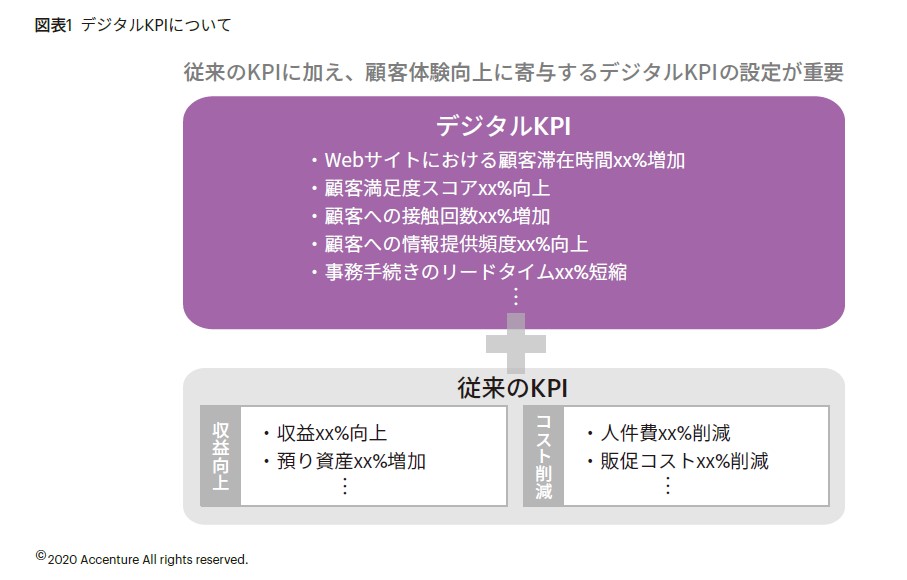

そのため、DX案件を評価するうえで重要になる指標は「デジタルKPI」である(図表1)従来のKPI(重要業績評価指標)とDX推進に向けたKPIを区別するために、あえてデジタルKPIと呼称しているが、前述のWebサイト滞在時間の増加もデジタルKPIの一つである。こうしたデジタルKPIが適切に設定され、そのKPI と自身の業務についての関係性を企業が理解しなければDX案件の推進と評価は難しい。

実際にDX案件を立案するにあたり、予算の獲得も現実問題として必要になってくる。予算獲得、或は予算決定後の案件優先度付けの場面で陥りやすい課題としては、DX案件としてあらゆる案件がエントリーされる、という状況である。 原因はDX案件の定義付けが曖昧であることが多い。「デジタル活用」というワードに踊らされ、多くの事業部門がシステム開発関連の案件をすべてDX案件であると主張してしまうのである。

こうした事態を避けるためにも、明確なDX案件の基準を定義し、周知することが大切である。DX案件の定義は、システム投資による利益享受者が顧客である案件や、データアナリティクス関連の案件等、基準は各企業のビジネス戦略によって様々であるが、その基準に該当するものだけをDX案件と判断するのが望ましい。

DX案件とするものは必ず適切なデジタルKPIが設定されているかを確認することが重要である。案件としての条件は満たされていたとしても、適切なデジタルKPIが設定されないものはDX案件としては潔く落とすべきである。

技術ありきの案件立案

AI、ブロックチェーン、クラウドなどといったデジタル新技術は、年々加速的に金融業界に参入してきているが、これらを上手く使いこなしている事例はまだ少ない。

新技術の導入は、DX施策としてキャッチーかつ説明しやすいこともあり、多くのユーザ部門でPOCに取り組むが、実現したい業務の観点での検証となっておらず、結果として実運用に至らないことが多い。

実現したいビジネスや業務の目的・目指すべき姿を描いた上で、それを達成するために、その技術がかならず必要であるかを見極めたうえで、案件立案することが必要である。

ウォーターフォール型の案件推進

DXという命題の元、全社的に取り組みを推進している企業も多いことと思うが、あまりに壮大なテーマを掲げたがゆえに、計画立案段階で多大に時間を要し過ぎてはいないだろうか。

確かに、企業の目的のひとつが営利活動である以上、ビジネス戦略として成り立つか否かという点は、その取組みを行うに当たり重要な観点ではある。また、新技術もその有用性がまだ実績として示されていない中、それを採用することに対しては慎重な判断とならざるを得ないのも事実であろう。しかしながら、顧客のニーズがこれまで以上のスピードで変容し、日々新たな技術が生まれる昨今の時流においては、従来のように入念な計画立案のもとに取組みに着手するウォーターフォール型の案件推進では、ようやく方針が定まった時点で、前提とした顧客ニーズやデジタル技術が既に陳腐化したものとなりかねない。

経産省のガイドラインでも定義されるように、DXにおける変化の源泉が「顧客や社会のニーズ」である以上、その答えをもっているのもまた顧客( 社会) である。であるならば、答えをもたない企業側において、正解(と思われる)答えの想像にあまりに時間をかけ過ぎるべきではなく、多少答えに自信がなくともクイックに顧客へ提示し、答え合わせを行いながらアジャストしていくアジャイル型のアプローチが、DX推進における本質と言える。

このことは新技術の観点においても同様であり、実績がなく現時点ではどの技術が正解であるかの判断が困難であるならば、簡易的なPoC(技術検証)を行いながら短期間でクイックにリリースし、その時々に応じた最適解を都度選択していけばよい。誤解を恐れずに言えば、多少なりとも失敗することを前提とし、その際の損失を最小化するために小さい規模で少しずつTrial&Errorを積み重ねていくことが、DX推進における成功要因の一つである。

案件推進を支える体制不足

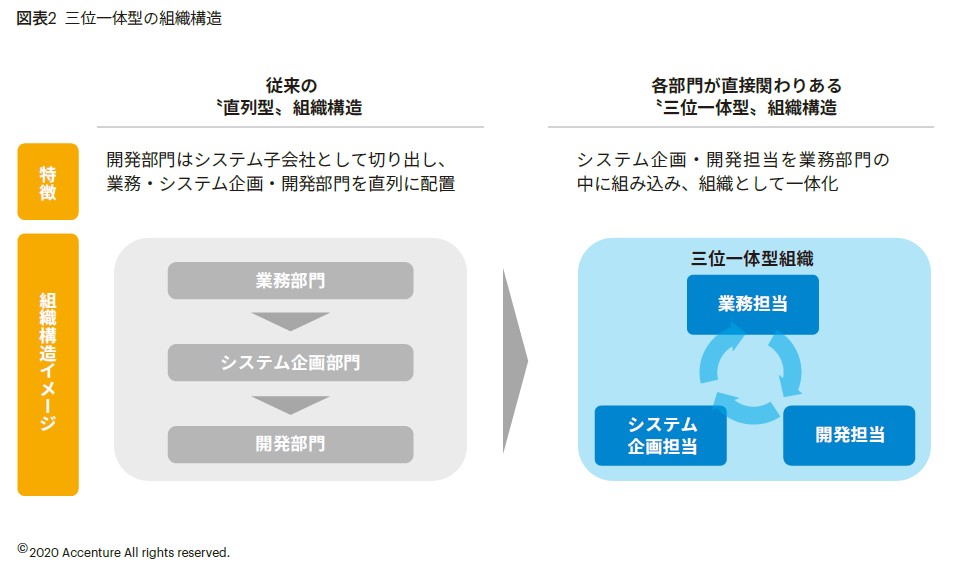

前述したアジャイル型のアプローチは、短いスパンでTrial&Errorを継続することが肝要であり、そのような進め方は旧来の業務部門、システム企画部門、開発部門が直列型に関係しあう組織では、業務とシステムの相互理解やコミュニケーションに時間を要するため実現が難しい。実現に向けては、システム企画部門、開発部門を業務部門の中に組み込む、三位一体型モデルへの変換が有効である(図表2)。この三位一体型の推進体制とすることで、業務サイドと開発サイドの相互理解を促進し、デジタル化をスピーディに実現できるメリットがある。スムーズなDX案件の推進には三位一体型組織への変革と、並行した人材確保もしくは人材育成を行うことが肝要である。

制度が伴わない

デジタル化を進めるだけでは、DXの効果は十分に得られない。勤務形態や人事評価などの社内制度改革も並行して行う必要がある。

例えば、テレワークを可能とするための在宅勤務やフレックス勤務制度の改革や、デジタル化を下支えするデジタル人材の採用・育成を行うための人事制度の整備(キャリアパスの定義、減点方式から加点方式への評価基準の見直しなど)がなければDXの継続・定着化は図れない。

単なるIT変革のみならず、ビジネス変革も推進できる企業が、真にDXの恩恵を受けると言えるだろう。

最後に

DXの推進にあたっては、前述5点の課題解消が必要であるが、最も重要な点は、従来のROI重視の投資から、デジタルKPIを重視した投資へいかに切り替えられるかである。企業活動において、ビジネス維持やROIに鑑みた投資は必要不可欠であるが、限られた予算の中でDXを推進する以上、DX案件と引き換えに他の案件を切り捨てなければならなくなる。そうした取捨選択を正しく、迅速かつ円滑に行うためにも、企業の意識変革は前提条件であり、これを実現しない限り、真のDXは実現できないと感じている。

弊社の経験に基づく本稿が、今後の金融機関のデジタルトランスフォーメーションの一助になることを期待したい。

※FSアーキテクトは、金融業界のトレンド、最新のIT情報、コンサルティングおよび貴重なユーザー事例を紹介するアクセンチュア日本発のビジネス季刊誌です。過去のFSアーキテクトはこちらをご覧ください。